中小企業がECサイト運営で成果を出すには、戦略と実行のバランスが重要です。この記事では、成功事例と実務的なポイントを専門家目線で紹介し、収益化への道筋を示します。

ECサイトとは?中小企業が知っておきたい基本知識

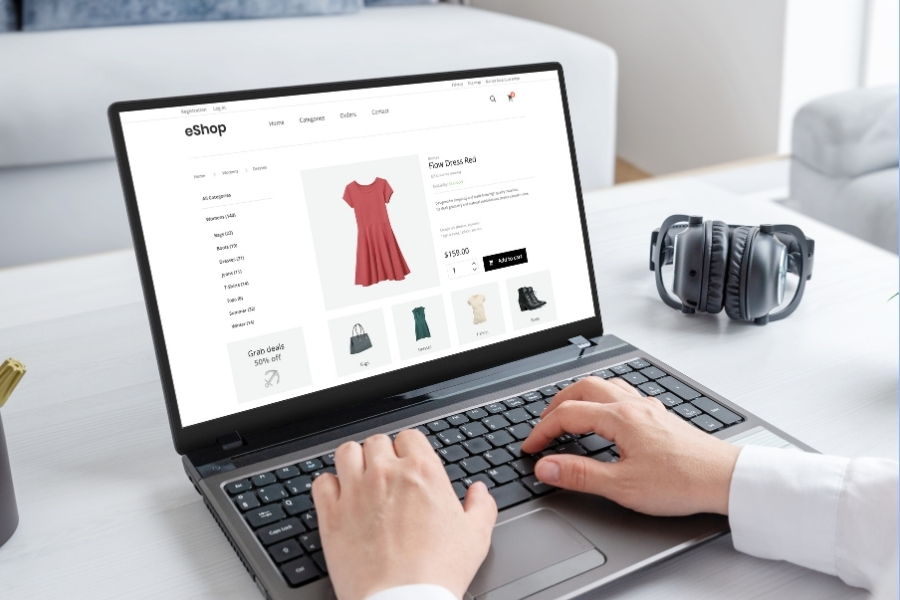

インターネットを通じて商品やサービスを販売する「ECサイト」は、今や消費者の購買行動に欠かせない存在となっています。特に中小企業にとっては、地理的な制約や販路の壁を越えて、全国さらには海外にもアプローチできる重要な販売チャネルです。この章では、ECサイトの基本構造と中小企業が押さえるべき導入の意義について解説します。

ECサイトの意味と種類

ECサイト(Electronic Commerce Site)は、オンライン上で商品やサービスの取引を行うためのウェブサイトです。大きく分けて以下の3つの形態があります。

- 自社ECサイト:企業が自前で構築・運営するサイト。ブランドの世界観や導線設計を自由にカスタマイズできる反面、集客力や初期構築の負担が大きい。

- モール型EC:Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなどのプラットフォームに出店する形。認知度と集客力に優れているが、手数料や競合との価格競争が課題になる。

- SNS連携型EC:InstagramやLINEなどのSNSと連動した販売。手軽に始められ、ファンとのつながりを生かした販売ができるのが特徴。

例えば、ある地方の菓子店はInstagram経由で自社サイトに誘導し、地元では知られていなかった商品が全国的な人気を獲得しました。ECサイトは単なる販売チャネルではなく、「認知→信頼→購入」の流れを自社主導で作る場でもあります。

なぜ今、中小企業がECに参入すべきなのか

2020年以降の社会変化により、非対面・非接触の消費スタイルが加速しました。総務省の調査によると、2023年には日本国内のBtoC-EC市場規模が22兆円を超え、年々拡大傾向にあります。大手企業だけでなく、個人経営の飲食店や製造業もECを導入し始めているのが現状です。

中小企業にとってのECの最大の魅力は、「販路の拡張」と「固定費の抑制」です。

- リアル店舗を持たずに全国へ販売を拡大できることで、立地の不利を克服

- 少人数でも始められる運営体制

- クラウド型サービスの普及によって初期投資を抑えたスモールスタートも可能

「地域で売れないなら全国へ」「少ない在庫でも安定収益を」そんな現実的な経営課題を解決する手段として、今、ECは中小企業にとって最も実行可能な選択肢の一つです。まずは自社の強みを整理し、どのタイプのECが合っているかを検討するところから始めてみましょう。

中小企業がECサイト運営で成功するためのポイント

中小企業がECサイトで成果を上げるには、単にサイトを立ち上げるだけでは不十分です。誰に・何を・どう届けるかを丁寧に設計することが、競合との差を生み出します。ターゲット設定からサイト構築、集客、そして顧客育成まで、成功するために押さえるべき4つの要点を解説します。

ターゲット設定と商品戦略

売れるECサイトには、必ず明確な「お客さま像」があります。年齢、性別、ライフスタイル、購買動機などを具体的にイメージすることで、商品の見せ方や価格帯が自然と決まってきます。

たとえば、ある地方の革小物ブランドは「30代の働く女性」をメインターゲットに設定し、通勤に使えるシンプルなバッグに絞って展開。結果的に、SNS経由で都市部からの注文が殺到しました。

また、商品ラインナップを絞ることも戦略の一つです。大量の商品を並べるよりも、コンセプトがはっきり伝わる主力商品を中心に展開した方が、初めて訪れた人の記憶に残ります。

売れるサイトのデザインと導線づくり

商品が魅力的でも、サイトのデザインがごちゃごちゃしていると購入にはつながりません。ECサイトには、ユーザー目線のシンプルな構成が必要です。

- トップページで「何を扱っているサイトか」が一目でわかる

- 商品詳細ページにレビュー・利用シーン・サイズ情報がしっかりある

- 決済までのステップが短く、迷いがない

これらは、すべて「購入までの導線」を意識した結果です。特にスマートフォンユーザーが増えている現在では、モバイル表示の使いやすさも重要な評価軸となります。

集客・SNS・SEOの基本と実践法

EC運営において、「見てもらえなければ、売れない」この言葉ほど現実的なものはありません。まずはSEO対策として、検索されやすいキーワードを商品ページやブログに自然に組み込みましょう。

次にSNSです。Instagramではビジュアルで魅せ、TwitterやLINEでは短期キャンペーンを打つなどSNSの特徴にあった訴求をすることで、一度来たユーザーの再訪を促せます。福岡のある和菓子店は、「季節の限定品」を毎月LINEで告知し、固定ファンをしっかりつかんでいます。

顧客満足とリピーター育成の工夫

一度の購入で終わらせない仕組みこそが、中小企業の安定経営につながります。購入後のフォローメール、レビューへの返信、手書きのメッセージカードなど、小さな工夫が「またここで買いたい」と思わせるきっかけになります。

また、定期購入やポイント制度の導入も効果的です。実際に、化粧品メーカーが導入した「定期便+次回割引クーポン」で、リピート率が30%から70%に向上した事例もあります。

「売る」から「育てる」へと視点を変えることで、ECサイトの可能性は大きく広がります。あなたの事業に最適な戦略を、段階的に取り入れてみてください。

実際に成功した中小企業ECサイト事例

ECサイトの立ち上げは、資金も人材も限られる中小企業にとって大きな挑戦です。しかし実際には、限られたリソースを武器に変え、独自の価値を全国へ届けて成功している事例が数多くあります。ここでは、業種別に代表的な3つの企業を紹介し、どのような工夫と戦略で成果を出したのかを具体的に見ていきます。

地方の食品メーカーが全国展開に成功した事例

香川県小豆島にある「井上誠耕園」は、オリーブや柑橘類を育て、自家製のオイルやジュースを製造販売している農園です。カタログ通販を中心に事業を行っていましたが、近年はECサイトにも注力し、全国展開を実現しました。特徴は、商品の背景にある“農園の日常”をサイト上で丁寧に伝えていることです。

スタッフの写真、収穫の様子、レシピ提案などを通じて、消費者が生産の裏側に触れられる仕組みを整えました。結果、2019年には約79億円だった売上が、2022年には97億円に伸びています。動画やSNSを活用し、“共感から購入へ”を自然につなげた好例です。地域資源とストーリー性を強みにすれば、ブランド力は後からでも十分に築けると示しています。

手作り雑貨が人気ブランドになった事例

福井県在住の岩永ミカさんが立ち上げた「ROSE WITH TOO」は、生花を封じ込めたiPhoneケースのブランドです。最初は趣味の延長としてフリマアプリで販売を始めましたが、Instagramで作品を紹介しはじめたことで流れが変わりました。写真の美しさと世界観が話題を呼び、注文が急増。クラウドファンディングを経て本格ブランド化に成功しました。

一貫して手作りにこだわり、大量生産は行わないという姿勢が、ファンの信頼を集める要因となりました。SNS経由で大手企業とのコラボ依頼も舞い込むほどです。個人でも世界観と熱意を伝え続ければ、全国に共感の輪を広げることができる。そんな勇気を与えてくれる事例です。

小規模アパレルがファンを増やした工夫

身長155cm以下の女性をターゲットにしたアパレルブランド「COHINA(コヒナ)」は、2018年にスタートした小規模ECブランドです。実店舗を持たず、Instagramでのライブ配信を軸に商品紹介やコーディネート提案を続けることで、短期間で22万人以上のフォロワーを獲得しました。

ライブではスタッフ自らが着用し、ユーザーからのコメントにリアルタイムで応えるスタイルが人気を集め、2021年には月商1億円を突破しています。「商品を売る」ではなく「ブランドの一員として参加してもらう」姿勢がファンの支持を集め、企業買収にまでつながった好例です。共感型のコミュニケーションが、ブランドの成長エンジンとなったことは言うまでもありません。

これらの事例から学べるのは、「誰に・どう届けるか」を突き詰めれば、大資本がなくても勝負できるということです。自社にしかない魅力を、ストーリーと共に発信していきましょう。

EC運営で知っておきたい落とし穴と解決策

ECサイトは参入障壁が低い反面、継続的に成果を出すためには多くの課題と向き合う必要があります。中小企業にとって特に深刻なのは「人手不足」と「差別化の難しさ」です。ECサイトを運営する上で、陥りがちな落とし穴と、それを乗り越えるための具体的な対策をお伝えします。

人手・予算が限られる中小企業の課題

多くの中小企業が「人もお金も足りない」という現実に直面しています。商品登録、受注管理、カスタマー対応、在庫確認、広告運用と、EC運営の作業は多岐にわたります。少人数で全てを回すには、優先順位と仕組みづくりが不可欠です。

たとえば、東京都内の小規模ベーカリー「パンとエスプレッソと」は、受注と発送業務を自動化するため、クラウド型の受注管理システムを導入しました。これにより、従業員の手間を月40時間以上削減し、接客や商品開発にリソースを集中できるようになっています。

費用対効果の高いツールを選び、業務を「仕組み化」することが、中小企業のEC運営においては命綱となります。加えて、外注やフリーランスの活用も有効です。すべてを自社内で完結させる必要はありません。

差別化が難しいときに考えるべきこと

「他社と同じ商品を売っていては、価格競争に巻き込まれる」これはECの現場で頻繁に聞かれる悩みです。特にモール型ECでは、検索結果に並んだ瞬間に比較対象となり、価格以外の価値を伝えにくくなります。

差別化の鍵は、「誰が、どんな思いで売っているか」を商品とセットで伝えることにあります。たとえば、北海道の養蜂家が運営する「はちみつ工房」は、自社サイトにてミツバチの飼育風景や生産者インタビューを掲載。単なる“はちみつ”ではなく、「人と自然が共に生きる農業の証」としての価値を発信し、固定ファンを増やしています。

また、他社にない独自の体験を提供するのも有効です。例として、購入者限定のライブ配信や、レビュー投稿者への特典送付など、商品以外の接点を強化する工夫があります。

資金や知名度に頼らなくても、自社らしいメッセージを発信することで差別化は可能です。「自分たちだけが伝えられる価値は何か」を一度立ち止まって考えてみることが、ブランディングの第一歩になります。

よくある質問

- ECサイト運営に向いている人は?

-

自分の考えを柔軟に変えられる人、数字を見て改善できる人、そして地道な作業をコツコツ続けられる人が向いています。特に中小企業では、商品の魅力を正しく伝える文章力や、SNS運用などの発信力も重要です。すぐに結果が出ない中でも、継続できる力が大きな武器になります。

- ECサイトの運営代行の相場は?

-

代行費用は内容や規模により大きく異なりますが、月額5万円〜30万円が一般的です。商品登録や受注処理のみの基本業務なら低価格帯で、広告運用や分析まで含むフルサポートになると高額になります。外注コストと自社リソースのバランスを見ながら検討することが大切です。

- ECサイト運営の利益率は?

-

平均的な利益率は10〜30%程度ですが、取り扱う商品や仕入れ条件、広告費の有無によって大きく異なります。たとえば、自社製造品やデジタル商品は利益率が高く、仕入販売型やモール出店は手数料などで下がる傾向があります。利益率改善には固定費の見直しとリピート戦略が重要です。

- ECサイト業界の売上ランキングは?

-

日本国内では、楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングの3大モールがトップを占めています。2023年時点での年間流通額は、楽天が約5.6兆円、Amazonが約3.9兆円と報告されています。自社ECではユニクロや無印良品、ZOZOTOWNなどが上位に位置しており、D2Cブランドも成長中です。

- ECサイトのCV率は平均してどのくらいですか?

-

一般的なCV(コンバージョン)率は1~3%が平均とされています。高価格帯や専門性の高い商材では0.5%前後、リピーターの多い日用品や定期購入型では5%以上になることもあります。CV率を上げるには、商品ページの改善、購入導線の明確化、レビューやFAQの充実が効果的です。

- ECサイト運営の仕事内容は?

-

主な業務は商品登録、受注処理、在庫管理、顧客対応、販促企画、SNS運用、アクセス解析など多岐にわたります。特に中小企業では、ひとりが複数業務を担うケースが多く、効率化のためにツール導入や業務分担の工夫が求められます。継続的な改善意識が成果に直結する仕事です。

ECサイト運営は、正しい戦略と継続的な工夫で中小企業でも十分に成果を出せます。今回の成功事例と実践ポイントを参考に、自社に合った方法を見つけてみてください。

コメント