EC業界に興味がある方や転職を考える方に向けて、業界全体の構造や大手企業の特徴、向いている人の傾向などを分かりやすく解説します。この記事を読むことで、業界の全体像が把握でき、自分に合ったキャリアの選び方が見えてきます。

EC業界とは?基礎からわかる全体像

EC業界は、商品やサービスの売買をインターネット上で行う分野です。スマートフォンの普及や物流の進化により、私たちの買い物のスタイルは大きく変わりました。ネットで注文し、自宅で受け取るのが当たり前になった今、EC業界は私たちの日常生活と密接に結びついています。

EC業界の定義と広がり

ECとは「Electronic Commerce(電子商取引)」の略で、オンラインでモノやサービスを売買する仕組みを指します。もっと身近な言い方をすると、Amazonや楽天市場、ZOZOTOWNなどのサイトで商品を購入する行為そのものがECです。

近年は、BtoC(企業→消費者)だけでなく、BtoB(企業間取引)やCtoC(消費者同士)といった形式にも広がりを見せています。たとえば、企業が部品を仕入れる際もオンラインで取引されるケースが増えており、メルカリのような個人間の取引も市場として急成長しています。

さらに、SNSとの連携による「ソーシャルコマース」や、ライブ配信を活用した「ライブコマース」など、ECの形態は多様化しています。このように、EC業界は単なる「通販」にとどまらず、あらゆる業界やサービスに関わる存在となっています。

実店舗と何が違うのか?

実店舗とECには大きな違いがあります。たとえば、店舗ではお客さまが直接商品を手に取り、その場で確認・購入できますが、ECでは画面越しに情報を伝える必要があります。そのため、商品の写真や説明文、レビューなどの「情報の質」が購入を左右します。

また、営業時間も大きく異なります。実店舗は基本的に決まった時間しか営業できませんが、ECは24時間365日、どこからでも注文を受けることが可能です。こうした点が、特に忙しい現代人のライフスタイルにマッチしています。

ただし、配送コストや返品対応といった運営面の課題もあります。つまり、利便性と引き換えに、EC独自の工夫と努力が必要とされているのです。

日常生活におけるECの役割

ECは今や、私たちの暮らしに欠かせない存在となりました。たとえば、雨の日に重たいペットボトルを買いに行かなくても、ネットで頼めば翌日には自宅に届きます。スーパーやドラッグストアもEC化が進み、定期便やまとめ買いなどで家事の手間も減らせるようになりました。

さらに、地方に住んでいても全国の商品が手に入る点や、育児・介護などで外出が難しい人でも買い物ができる点など、ECが果たしている役割は非常に多岐にわたります。商品を届けるだけでなく、「時間」や「安心」も届けていると言えるでしょう。

こうした背景から、ECは「買い物の手段」ではなく、私たちの生活を支える社会インフラとしての役割を果たしつつあります。

EC業界に関心を持った方は、次に「どんな企業が活躍しているのか」「どこが売上を伸ばしているのか」をチェックしてみるのがおすすめです。企業ごとの特徴を知ることで、働き方やキャリアの選択肢がより具体的に見えてきます。

ランキングから見る注目の企業

EC業界に興味を持ったとき、まず知っておきたいのが「どの企業が活躍しているのか」という点です。売上規模はもちろん、成長スピードや戦略にも企業ごとの個性が表れます。この章では、最新の売上ランキングをもとに、注目すべき企業とその強みを整理しながら、EC業界の勢力図を読み解いていきます。

EC業界 売上ランキングTOP10

経済産業省の発表や民間の統計をもとにしたデータでは、上位に位置するのは以下のような企業です。

| 順位 | 企業名 | 年間売上(目安) | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| 1 | Amazon(モール型+自社EC) | 約6.8兆円 | 圧倒的品揃えと物流力、プライム会員による集客 |

| 2 | 楽天市場(モール型) | 約5.6兆円 | ポイント制度とグループ経済圏の強さ |

| 3 | Yahoo!ショッピング | 約1.6兆円〜1.75兆円 | PayPay連携と低コスト出店が好評 |

| 4 | ZOZOTOWN(モール型) | 約0.5兆円 | アパレル特化、トレンド提案力 |

| 5 | auPAYマーケット(モール型) | 約0.3兆円~0.32兆円 | auユーザー向けポイント施策と成長中 |

| 6 | ヨドバシ.com(自社EC型) | 約2兆円~2.27兆円 | 全品送料無料&当日配送体制 |

| 7 | ヤマダウェブコム(自社EC型) | 約1,500億円 | ネットで注文→店舗受取など実店舗連携が強み |

| 8 | ビックカメラ.com | 約1,274億円 | 家電特化の自社ECとして上位 |

| 9 | ユニクロ(自社EC型) | 約1,338億円 | ECと実店舗の在庫連携が進展中 |

| 10 | オイシックス | 約993億円 | 食品EC特化型でミールキットが主力 |

これらの企業は、単に売上が高いだけでなく、それぞれが独自のビジネスモデルを展開しています。たとえば、ZOZOTOWNはサイズ計測技術「ZOZOSUIT」で話題になり、ユーザーの“ピッタリ”を実現する提案型ECとして差別化しています。

大手企業の特徴と強み(Amazon・楽天など)

Amazonは、自社物流を駆使した「お急ぎ便」や「置き配」などの配送体験が強みです。商品数は日本国内で3億点以上とされ、どんなニーズにも応える圧倒的なスケールを誇ります。さらに、Amazon Primeというサブスクリプションモデルにより、リピーター獲得にも成功しています。

楽天市場は、いわゆる“モール型”ECです。出店企業が個別に店舗運営を行う仕組みで、楽天ポイントの汎用性や楽天経済圏による囲い込みが特徴です。たとえば、クレジットカードや証券、ふるさと納税など、生活のあらゆるシーンでポイントを活用できるため、顧客の離脱が少なくなります。

大手と呼ばれる企業には、技術・マーケティング・物流それぞれの分野で磨き上げた「強み」があり、それが市場での地位を支えています。

急成長中の注目スタートアップ

ここ数年で急成長を遂げている企業の代表例としては、以下のようなスタートアップが挙げられます。

- BASE(ベイス):初期費用ゼロでネットショップを開設できる手軽さが支持され、若年層や副業層に人気

- STORES(ストアーズ):使いやすいUIと決済機能の充実により、小規模事業者の支持を集める

- オイシックス:定期配送型の食品ECで、「安全・時短・おいしい」を重視したミールキットが支持される

- CAMPFIRE:クラウドファンディングとECの融合による新しい購買体験を提案

これらの企業は、ニッチなニーズや新しい消費行動にフィットしたサービス設計で差別化しています。特にコロナ禍をきっかけに「非接触」「時短」「持続可能性」が注目されたことで、一気に成長スピードを上げました。

どの企業も共通しているのは、「ユーザーが今、何に困っているのか」を出発点にサービスや仕組みを考えている点です。配送スピード、使いやすさ、安心感など、課題を見極めて解決策を提供することが成長につながっています。成功している企業ほど、この視点がぶれていません。

EC業界の職種と仕事内容とは?

EC業界では、商品を販売するだけでなく、「見せ方」「伝え方」「届け方」まで一つひとつの工程が重要です。そのため、多くの職種がチームとなり、それぞれの専門性を活かして業務を進めています。EC業界でどのような職種があるのか、具体的な仕事内容とともに紹介します。

EC業界で働く人の役割一覧

ECサイト運営は、いくつかの専門職が連携して成り立っています。主な職種は以下のとおりです。

- EC運営担当:商品登録、在庫管理、販売状況の分析など日々の運営全般を管理

- Webデザイナー:バナーや商品ページなどのデザインを担当し、サイトの印象を整える

- マーケター:広告運用やSNS活用を通じて集客や売上向上を図る

- 物流管理者:倉庫との連携、出荷状況のチェック、配送品質の向上を担う

- カスタマーサポート:問い合わせやクレームへの対応を行い、顧客満足度を支える

- エンジニア:ECシステムの保守・改修・開発など、サイトの安定運営を技術面から支援

これらの職種は、規模の小さい会社では1人で複数を担当することもあります。一方で大手では、それぞれに専門部署があるのが一般的です。

デザイナー・マーケター・物流担当など具体例

たとえば、Webデザイナーの仕事は「ただ見た目を整える」だけではありません。新商品が発売される際には、どんなビジュアルで表現すればお客さまの目に留まるか、トレンドやデバイス表示を考慮しながらデザインします。

マーケターは、Google広告やInstagram広告を活用して集客を図りつつ、購入率を高めるための導線設計も行います。「今月はスマホからの流入が多いので、スマホ向けのキャンペーンバナーを強化しよう」といった判断が求められます。

物流担当は、日々の出荷量をチェックしながら、天候や繁忙期などを予測して人員配置を調整します。とくにセール時期は出荷量が急増するため、事前準備が重要です。ここが遅れると、どれだけサイトが魅力的でも顧客の満足度は下がってしまいます。

1日の仕事の流れをわかりやすく解説

ある中小企業のEC担当者の一日を例にすると、以下のような流れになります。

・9:00:メールチェックと注文の確認。急ぎの出荷や問い合わせに対応

・10:00:新商品ページの公開作業。画像や説明文の最終チェック

・11:30:Googleアナリティクスで前日のアクセス・購入データを分析

・13:00:ランチ後は、社内のマーケターと次回キャンペーンの打ち合わせ

・15:00:カスタマーからの問い合わせに返信。レビュー対応も含む

・17:00:出荷報告と明日の在庫数の確認、倉庫との連携

・18:00:SNS投稿やメルマガの原稿作成をして業務終了

このように、EC業界での仕事は単調な作業ではなく、「どうすればもっとお客さまに喜んでもらえるか」を常に考える、工夫と提案の連続です。

EC業界はやめとけ?現場のリアル

SNSや掲示板で「EC業界はやめとけ」という言葉を目にすることがあります。たしかに、華やかに見える裏には地道な作業や激しい変化への対応が必要です。しかし、それはどの業界でも同じこと。ここでは、そう言われる理由と現場の実情を整理しつつ、EC業界で働く上で知っておくべきことをお伝えします。

「やめとけ」と言われる理由と誤解

EC業界に対してネガティブな印象を持たれることがある理由の一つは、「業務がきつそう」というイメージです。特に繁忙期の労働時間が長くなりがちである点や、クレーム対応に追われる現場の声が強く印象に残る傾向があります。

しかし、これには誤解も含まれています。たとえば、「常にクレーム対応ばかり」と思われがちですが、実際にはカスタマーサポートの役割であり、全職種に当てはまるものではありません。また、業務量は自動化や外部委託で軽減できる場合も多く、働き方改革が進んでいる企業も増えています。

実際に、ある中小のアパレルEC企業では、発送業務を完全に外部倉庫に任せることで、社内スタッフはクリエイティブな企画や改善に集中できる環境を整えています。表面的な情報に惑わされず、業務内容を具体的に知ることが大切です。

働くうえでの大変なこと・ギャップ

EC業界では「毎日ちがうことが起こる」と言われるほど、状況の変化に柔軟に対応する力が求められます。売上やアクセスの数字が日ごとに変わるため、昨日の成功が今日も通用するとは限りません。

たとえば、広告の出稿を少し変えるだけで、サイトへのアクセスが半減することもあります。また、商品の在庫数や物流遅延など、リアルタイムで調整が必要なケースも多く、常にアンテナを張っておく必要があります。

こうしたスピード感に対して、業務の指示が抽象的だったり、明確なマニュアルがないというギャップを感じる人もいます。特に未経験で入ると、業務範囲が広く「何でも屋」になってしまうこともあり、事前の理解と覚悟が重要です。

働きたい人へのアドバイス

EC業界で働く魅力は、「自分の工夫が売上に直結する」実感が得られることです。バナー1枚の変更で売上が2倍になった、SNSの投稿が話題になりアクセス数が急増した、そんな手応えをすぐに感じられる環境は、他の業界ではなかなか味わえません。

また、スキルの習得スピードも速く、Webマーケティング、デザイン、データ分析など、多岐にわたる力が身につきます。自分のアイデアをすぐに形にできる職場が多いため、「成長したい」「挑戦したい」という気持ちがある方にはぴったりです。

周囲の声よりも自分の「興味」や「挑戦してみたい気持ち」を大切にしてください。その前向きな気持ちこそが、最初の一歩を踏み出す原動力になります。

未経験・異業種からの転職は可能?

EC業界に興味があっても、「自分にできるだろうか」と不安になる方は少なくありません。しかし実際には、未経験からチャレンジして活躍している人が多く存在します。どんな職種なら未経験でも挑戦しやすいのか、転職活動の進め方を紹介します。

未経験でも通用する職種と条件

未経験でも採用されやすい職種の一つが「EC運営サポート」です。商品登録、在庫確認、メール対応など、業務の多くはマニュアル化されており、PCの基本操作ができればスタートできます。また、「カスタマーサポート」や「物流管理」も、コミュニケーション力や丁寧さがあれば即戦力として評価されやすいです。

さらに最近では、「SNS運用」「ECサイトの撮影補助」など、日常的な感覚が活かせるポジションも増えています。特に中小企業では「やる気」と「柔軟性」が重視され、経験よりも人柄や吸収力が評価されることも少なくありません。

以下のような条件を満たしていると有利です。

- 基本的なパソコン操作(Excelやメールなど)

- 変化に対して前向きに対応できる柔軟性

- お客様視点を持って行動できる姿勢

- 商品やサービスに対する好奇心や興味

求人の探し方と志望動機のコツ

EC業界の求人は、一般的な転職サイトのほか、「Wantedly」や「Green」などのベンチャー系求人サイトでも多数見つかります。職種名が「EC運営」「ECサポート」「通販事務」などさまざまなため、キーワード検索を工夫すると幅広い案件に出会えます。

志望動機を書くときは、「EC業界に興味がある」というだけで終わらせず、以下のように具体性を持たせましょう。

- 「商品をどう見せるか」「どう届けるか」という考え方に魅力を感じた

- 自分自身もネット通販をよく利用しており、ユーザー目線を活かしたい

- 前職での接客・在庫管理などの経験がECでも役立つと考えた

こうした動機は、未経験でも「活かせる力がある」ことを伝えるポイントになります。

転職成功者の体験談から学ぶ

30代でアパレル販売からEC運営に転職した山田さんは、接客の経験を活かして「ユーザーに寄り添った商品説明」を得意とし、入社1年目で主力商品のページ制作を任されるようになりました。最初は画像の編集もできず戸惑ったそうですが、無料ツールを使って毎日コツコツと学習を続け、半年後にはバナー制作まで担当するようになったと言います。

また、前職が物流倉庫スタッフだった鈴木さんは、EC企業の物流管理に転職。現場経験があることで出荷作業の流れを把握しており、業務改善の提案が評価されて社内表彰を受けたそうです。

このように、「異業種で培った経験」が活きる場面は数多くあります。自分のこれまでの強みをどう活かすかを考えることが大切です。

「未経験だから無理」と決めつけず、まずは自分の経験を棚卸してみましょう

EC業界の将来性と今後の展望

日々変化を続けるEC業界では、単なるオンライン販売にとどまらず、テクノロジーと生活スタイルの変化に合わせて、進化を続けています。市場の成長データや技術革新の具体例をもとに、これからのEC業界がどう変わっていくのか、そしてそのなかで活躍できる人材像について詳しく見ていきます。

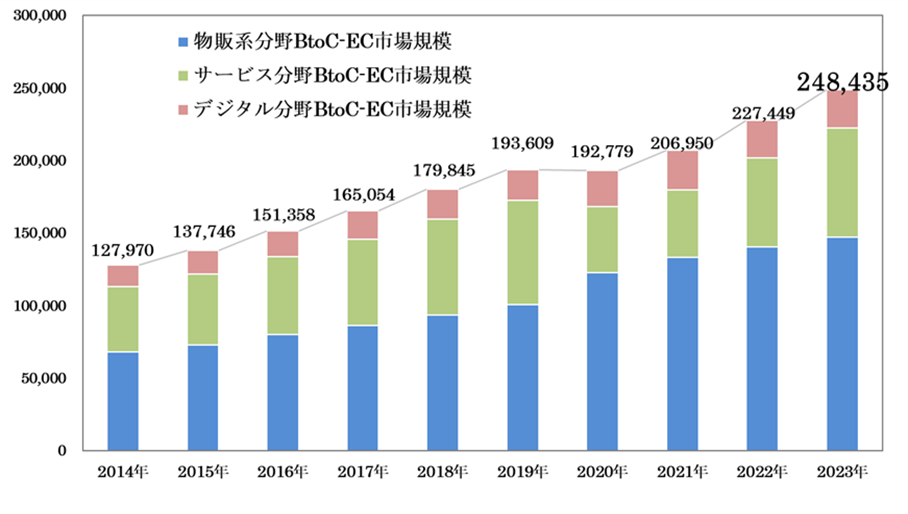

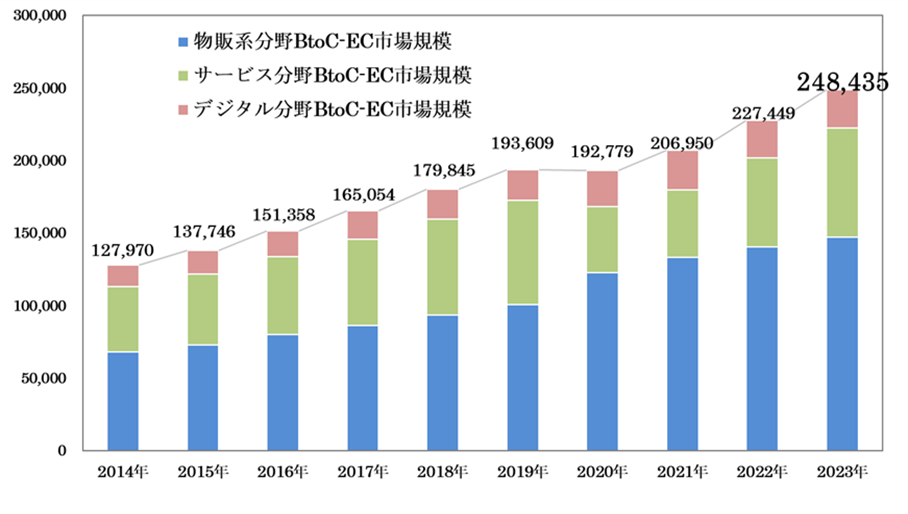

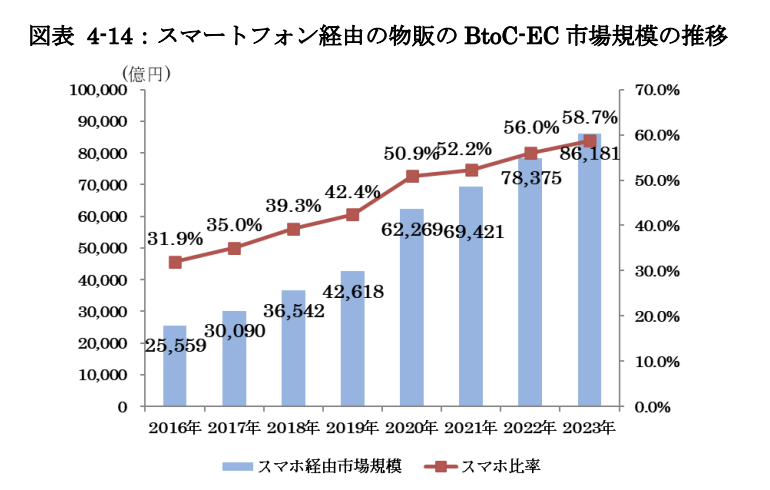

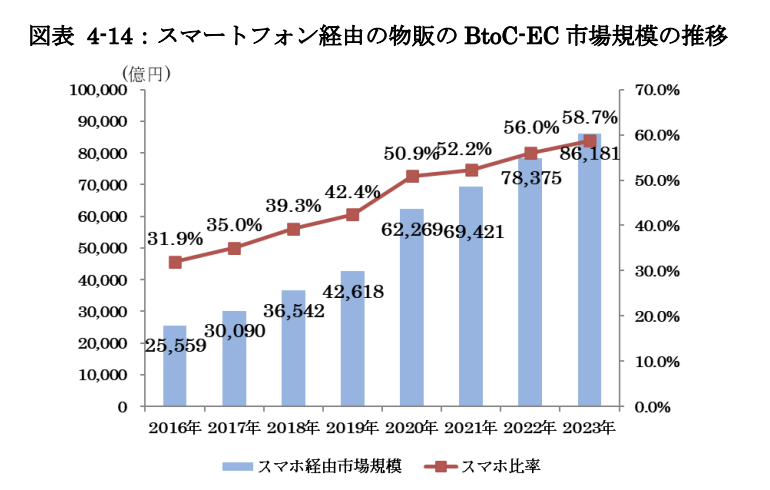

市場規模の推移と今後の予測

経済産業省の発表によると、日本のBtoC-EC市場は2023年時点で約24.8兆円に達し、前年からも増加傾向が続いています。特に「物販系分野」が好調で、スマートフォン経由の購入割合も6割に迫っています。日用品や食料品のEC化が進んだことで、幅広い年代にとってオンラインショッピングが「生活の一部」になりつつあるのです。

この流れは今後も続くと見られ、2030年には国内EC市場が30兆円を超えるとも予測されています。さらにグローバルに目を向ければ、アジア圏の拡大や新興国のEC導入が進んでおり、企業の越境展開にも追い風が吹いています。

こうした背景からも、EC業界は「成長市場」であることが明らかです。

技術進化(AI・AR・越境ECなど)の影響

ECの進化を加速させているのが技術革新です。たとえば、AIによるレコメンド機能はすでに多くのサイトで導入されており、ユーザーの購入履歴や閲覧傾向から「次に買いたい商品」を自動で提案してくれます。

また、AR(拡張現実)を活用した「試着体験」や「部屋に家具を置いてみる」機能も注目されています。実店舗に行かなくても商品のイメージがつかめるため、購入率の向上にもつながります。

さらに「越境EC」の拡大も見逃せません。日本のメーカーがアジア市場や北米へ直接販売するケースが増え、AmazonやShopifyの国際展開ツールを活用したグローバル対応が進んでいます。

こうした技術の進化により、ECは単なる売買の場ではなく、「体験型プラットフォーム」へと進化しています。

今後求められるスキルと人材像

これからのEC業界で求められるのは、変化に柔軟に対応できる「総合力のある人材」です。具体的には、以下のようなスキルが評価されやすくなります。

- データ分析力(GA4やECダッシュボードの活用)

- Web広告の運用経験(Google広告、SNS広告など)

- UI/UXへの理解と提案力

- システム理解とエンジニアとの連携力

- 多言語・多通貨対応など越境ECの知識

また、マルチタスクを効率的にこなせる人や、自ら課題を発見して改善提案できる姿勢も強みになります。特定のスキルだけではなく、ユーザーや社内チームとの“つながり”を大切にする姿勢が、長く活躍するポイントとなるでしょう。

こんな人に向いているEC業界の仕事

EC業界にはさまざまな職種がありますが、どんな人が向いているのか気になる方も多いはずです。実際の現場では、個々のスキルよりも“姿勢”や“考え方”が評価されることも少なくありません。向き不向きの傾向や企業選びの視点、会社規模による働き方の違いについて、現場の視点から詳しく解説します。

向いている人・向いていない人の違い

EC業界に向いているのは、変化に前向きな人です。商品ごとの売れ行き、広告効果、サイト訪問数など、日々数字が動く中で「なぜこうなったのか?」と考え、改善に取り組むことが求められます。

変化の多いEC業界では、状況をすばやく読み取り、自ら考えて動ける力が求められます。日々の数字やユーザーの反応を見ながら、柔軟に対応することが評価につながることもあります。

一方で、毎日決まった仕事を安定的にこなしたい人や、突発的な変化が苦手な人にとっては、慌ただしさや不確実さにストレスを感じやすい環境かもしれません。

自分の働き方のスタイルと、業界の特徴が合っているかどうかを見極めることが大切です。

【向いている人の特徴】

- 試行錯誤を楽しめる

- 細かい数字に気づける

- チームでの連携が得意

- 新しいツールや知識への興味がある

自分に合う企業の選び方

EC業界とひと口に言っても、アパレル、食品、家電などジャンルが多岐にわたります。まずは、自分が「どんな商品に興味を持てるか」を基準に考えるとよいでしょう。自分がファンになれる商品であれば、自然とサイト運営にも熱が入ります。

また、企業ごとに重視するスタイルも異なります。データ重視でロジカルに分析する会社もあれば、「感性」や「世界観」を大切にするブランドもあります。求人情報だけでなく、SNSや商品ページの雰囲気を見て、「自分の考え方に近いか」を感じ取ることがポイントです。

さらに、インハウス型か制作会社かでも働き方は変わります。前者はひとつのブランドに深く関われるのが特徴で、後者は複数のクライアント案件に携わるスピード感が求められます。

会社規模別の働き方の違い(大手 vs 中小)

大手企業では、職種が細かく分かれており、業務が体系化されています。たとえば、楽天やAmazonのような企業では、「在庫管理」「商品企画」「広告運用」などが完全に分業されており、専門性を深めることができます。

一方、中小企業やベンチャーでは、ひとりが複数の役割を担うことが多く、「商品登録をしながらSNSも担当」「物流との連絡とメルマガ運用を兼任」など、柔軟な対応力が求められます。裁量が大きいぶん、やりがいも感じやすいのが特徴です。

| 項目 | 大手企業 | 中小・ベンチャー企業 |

|---|---|---|

| 業務範囲 | 専門職に分業 | マルチタスク型が多い |

| 組織の安定性 | 安定していてマニュアルが整備 | 急成長や変化が多い |

| スキルの深さ | 専門性が深まりやすい | 幅広いスキルが身につく |

| 自由度・裁量 | 限られることも多い | 意見が通りやすく挑戦しやすい |

EC業界の代表的企業一覧と特徴

EC業界で活躍する企業には、さまざまなビジネスモデルや特徴があります。大手のモール型から、ブランド独自で展開する自社EC、さらにはニッチ市場や法人向けに特化したBtoB型まで、代表的な企業とその取り組みを具体的に紹介します。企業ごとの違いを知ることで、自分が関わってみたい分野や働き方のヒントが見つかるかもしれません。

【モール型】楽天・Amazon・Yahoo!

モール型とは、複数の店舗やブランドが一つのサイトに出店する「ショッピングモール型」のECです。集客力が高く、販売者にとっては初期の売上を確保しやすい一方、プラットフォームのルールに従う必要があります。

- 楽天市場:日本最大級の出店数を誇るモールで、楽天ポイントやカード、ふるさと納税との連携が強みです。ユーザーとの接点が多いため、リピーター育成に強い仕組みが整っています。

- Amazon:自社物流による「お急ぎ便」や、AIによるレコメンドの精度が特徴です。とにかく“早く・安く・便利に”買いたいというユーザーが中心で、効率的な販売が求められます。

- Yahoo!ショッピング:PayPayとの連携やキャンペーンの多さが魅力です。中小事業者にも参入しやすく、スマホユーザー向けの設計が進んでいます。

モール型は運営側に頼れる部分が多く、初心者がECを始めるうえでも検討しやすい形態です。

【自社EC型】ユニクロ・ヨドバシ・オイシックス

自社ECとは、ブランドや企業が自前のサイトを運営して販売するスタイルです。ブランディングや顧客との直接的な関係構築ができる反面、集客や運営はすべて自社で行う必要があります。

- ユニクロ(UNIQLO.com):実店舗との連携が非常に強く、在庫共有や店頭受け取りなど“オンラインとオフラインの融合”が進んでいます。UIもシンプルで、購買導線がよく考えられています。

- ヨドバシ・ドット・コム:家電ECとしては異例の「全品送料無料」や「翌日配送」が特徴で、自社配送網を活かしたスピードが強みです。

- オイシックス・ラ・大地:ミールキットという独自ジャンルで定期購入を促進し、「安全・安心・時短」をテーマにファンを獲得。体験型のコンテンツやレシピ提案も魅力です。

これらの企業は、顧客との関係性を深めるマーケティングや、在庫・物流の自社最適化によって他社との差別化を実現しています。

BtoBやニッチ市場で活躍する企業も紹介

個人向け販売だけでなく、法人向けや特定の業界に特化したECも注目されています。こうした企業では、専門知識や業界ネットワークを活かした販売戦略が取られています。

- モノタロウ:工具・資材・事務用品など、法人ニーズを徹底的に分析した品ぞろえが魅力。業務効率化と価格訴求を両立しています。

- 北欧、暮らしの道具店:日用品や雑貨を中心に、「読み物」と「販売」を融合したストーリー性あるECを展開。ファンとの関係づくりが売上に直結しています。

- FABRIC TOKYO:オーダースーツをオンライン完結で提供。サイズ計測と注文管理をクラウドで行い、アパレルECに革新を起こしています。

ニッチ市場に特化した企業では、商品理解とユーザー理解の両方が重要視されるため、深く関わることでやりがいを感じやすいのが特徴です。

よくある質問

- EC業界の大手企業は?

-

日本のEC業界で大手とされるのは、楽天市場、Amazonジャパン、Yahoo!ショッピングの3社です。いずれもモール型のECサービスで、圧倒的な集客力と物流システムを持っています。また、ユニクロ(ファーストリテイリング)やヨドバシカメラなど、自社でECサイトを構築・運営している企業も存在感を増しています。

- EC業界とは何ですか?

-

ECサイト業界とは、EC(電子商取引)を行うためのサイトを企画・運営・支援する業界のことです。企業が自社でサイトを持つ「自社EC型」や、複数の出店者が参加する「モール型」などがあり、商品登録、顧客対応、物流管理、Web広告など多岐にわたる業務が関係しています。

- 一番売れているECサイトは?

-

国内で一番売上規模が大きいのはAmazonジャパンです。品ぞろえの多さ、配送スピード、プライム会員制度などが評価され、特に日用品・書籍・家電のカテゴリで高い支持を得ています。次いで楽天市場が続き、モール型として多数の出店者による独自性ある商品展開で差別化を図っています。

- EC業界の平均年収は?

-

職種や企業規模によって幅がありますが、全体的な平均年収は約400万円〜600万円ほどです。WebディレクターやECマーケターなど専門性の高い職種では700万円以上も可能です。一方で、未経験からのスタートや中小企業では300万円台後半からスタートするケースも珍しくありません。

- 大手ECサイトといえば?

-

大手ECサイトといえば、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングが三大勢力として広く知られています。どのサイトもスマホ対応が充実しており、独自のポイント制度やキャンペーンが豊富です。近年ではユニクロ、ヨドバシ、ZOZOTOWNといった自社運営型のECも存在感を強めており、選択肢が広がっています。

EC業界は進化のスピードが速く、課題とチャンスが常に隣り合わせにあります。だからこそ、自分の興味や得意分野を活かしながら、柔軟に学び続ける姿勢が何より大切です。この記事を通して、自分に合った働き方や企業選びのヒントが見つかったなら、情報に振り回されるのではなく、自分の感覚を信じて、できることから行動してみてください。

コメント