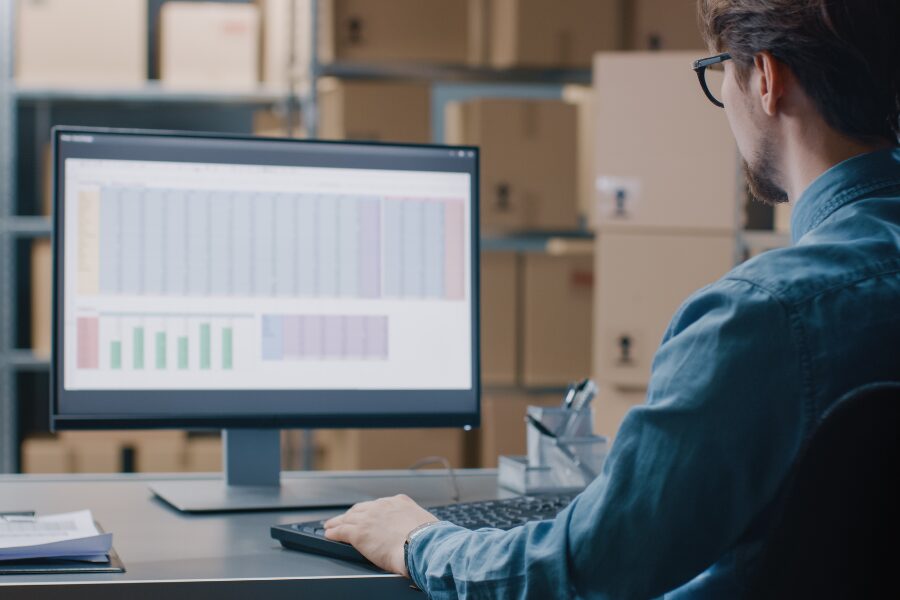

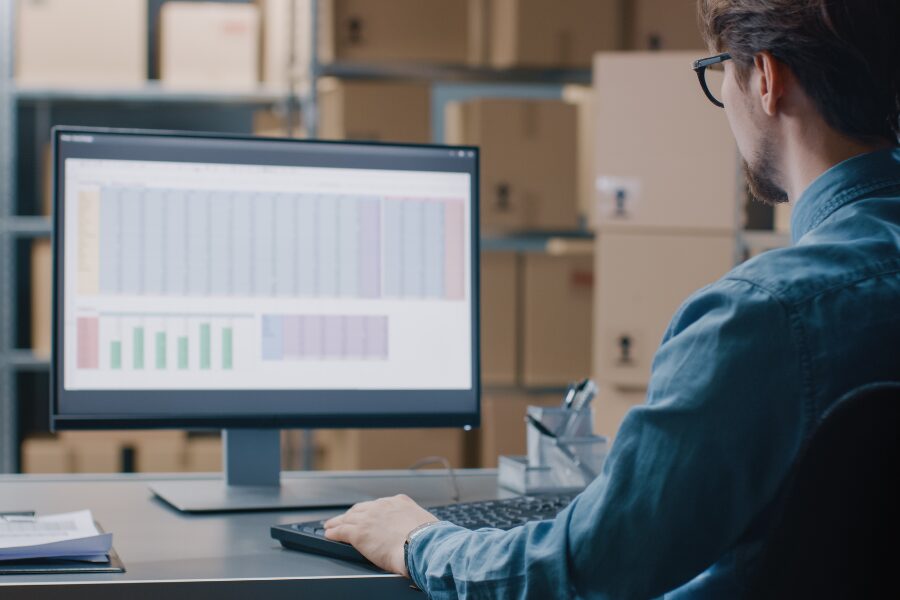

ECサイト運営において、在庫管理や物流などバックヤード業務の効率化は収益と信頼性の向上に直結します。この記事では、現場の課題を見直しながら、業務改善に役立つ手法と導入事例を専門家の視点から詳しく紹介します。

ECサイトのバックヤード業務とは

ECサイトの運営には、商品を見せる・売るというフロントの部分だけでなく、それを支える「バックヤード業務」が欠かせません。受注から出荷、在庫の確認、問い合わせ対応まで、表には見えない作業が円滑に回ることで、はじめて顧客満足が実現されます。ここでは、バックヤード業務の主な役割と、フロント業務との関係性について詳しく解説します。

バックヤード業務の主な役割

バックヤード業務とは、ECサイトの裏側で発生するあらゆる運営業務を指します。たとえば次のような作業が含まれます。

- 注文情報の処理と管理

- 商品の在庫確認と調整

- 倉庫への出荷指示と配送状況の確認

- 顧客からの問い合わせ対応(主に物流や返品)

- 発送後のステータス更新

あるアパレル系ECサイトでは、毎日300件以上の注文が入り、そのすべてに対して在庫確認から出荷処理、配送管理までを数人の担当者が担っていました。人手で対応していた時期はミスや遅延が頻発し、顧客からのクレームも増えていました。しかし、業務を分解し、受注処理や在庫引き当てに特化した専用システムを導入することで、出荷までの時間が約30%短縮されたといいます。

バックヤード業務は地味であっても、サイトの信頼やリピート率に直結する重要な要素です。だからこそ、属人化を避け、効率化の仕組みを整えることが成功のカギとなります。

フロント業務との関係性

フロント業務とは、商品ページの作成、プロモーション、購入体験の設計など、お客さまが直接触れる部分を指します。一方のバックヤード業務は、お客さまには見えない部分でありながら、フロントの品質を裏から支えています。

たとえば、どんなに魅力的な商品ページを作っても、在庫が反映されていなかったり、配送が遅れたりすれば、顧客の満足度は大きく下がります。実際、ある雑貨系ECでは、キャンペーン中に在庫連携が遅れ、売り切れ商品の注文が相次いでキャンセル対応に追われる事態となりました。これを受けて在庫更新の頻度を1日4回から30分ごとに見直したことで、キャンセル率は半分以下に抑えられたそうです。

フロントとバックヤードがうまく連携し、リアルタイムで情報を共有できる状態を作ることが、ECサイト全体のパフォーマンスを左右します。サイト運営者は「裏方の最適化こそが、表の魅力を最大化する」という視点を常に持つ必要があります。

まずは自社の業務のどこがフロントで、どこがバックヤードなのかを明確にし、それぞれの連携に無理が生じていないか見直してみましょう。そこからが効率化の第一歩です。

在庫管理でよくある課題とその原因

ECサイトを運営する中で、在庫管理はもっとも神経を使う業務のひとつです。在庫の量を誤ると、販売のチャンスを逃すだけでなく、余剰在庫によるコスト増や、顧客対応に追われるリスクも高まります。ここでは、実際の現場でよく見られる3つの課題とその背景について掘り下げていきます。

過剰在庫と在庫切れの背景

過剰在庫と在庫切れは、一見真逆の現象に思えますが、どちらも「需要予測の甘さ」と「在庫可視化の不備」が原因です。たとえば、季節商品を扱うある小規模ECでは、前年の販売数をもとに仕入れを行っていました。しかしSNSで話題になったことで注文が急増し、1週間で在庫切れに。補充にも時間がかかり、機会損失は100万円近くに上りました。

逆に、仕入れすぎた結果、売れ残った商品が倉庫に山積みになるケースも多くあります。とくにセール前などは、売上目標に向けて「多めに用意する」判断が優先されがちです。これが倉庫スペースを圧迫し、保管費用の増加や、在庫確認の手間につながってしまいます。

EC運営においては、「今ある在庫が、いま何個、どこにあるか」がすぐにわかる状態をつくることが重要です。そのためには、売れ筋の傾向をリアルタイムに把握し、仕入れと販売のサイクルを最適化するしくみが求められます。

倉庫・物流との連携不足

在庫管理がうまくいかないもう一つの理由は、物流側との連携不足です。とくに外部倉庫を利用している場合、在庫データの更新タイミングが遅れることで「サイト上では在庫あり」なのに「実際は在庫なし」といったトラブルが発生します。

ある生活雑貨のECでは、物流倉庫との在庫反映が1日1回しか行われておらず、販売数が集中する週末に在庫ズレが頻発していました。これを30分ごとの自動連携に切り替えたところ、誤出荷とキャンセル対応が約70%減少したそうです。

物流側との正確な情報共有とタイムラグのないデータ連携は、在庫管理における土台とも言えるでしょう。

人手不足と求人市場の動向

バックヤード業務は、属人的な作業が多く、マニュアル化が不十分な現場も少なくありません。そのため、担当者の退職や長期休暇が業務全体に大きな影響を与えてしまうことがあります。

さらに近年は、倉庫オペレーターや在庫管理スタッフの求人に対して応募が集まりにくくなっており、採用にも時間がかかる傾向があります。とある中堅アパレルEC企業では、3カ月以上も倉庫スタッフの欠員が埋まらず、社員が交代で現場に入って対応していたほどです。

こうした人手不足の課題に対しては、「業務の見える化」と「作業の分散化」が重要です。たとえば、属人化していた在庫確認業務を棚ごとのQRコード管理に変えることで、誰でも同じように作業ができるようになったという例もあります。

在庫管理における課題は、単に数字を管理するだけでは解決できません。システム、現場、そして人の動きまでを一体で見直す必要があります。まずは自社の在庫管理の流れを図に書き起こし、どこで情報のズレや負荷が発生しているかを洗い出してみましょう。

効率化で得られるメリット

ECサイト運営のバックヤード業務を効率化することで、単なる作業時間の短縮にとどまらず、顧客対応の質や社内リソースの最適配分といった多方面での成果が得られます。ここでは、実際に現場で実感されやすい2つの大きなメリットについて解説します。

顧客対応のスピードアップ

ECにおいて顧客の期待値は年々高まっており、「すぐに対応される」ことが購入満足度を左右します。バックヤード業務が煩雑で、確認に時間がかかると、返信が遅れたり情報の行き違いが生まれたりしがちです。

たとえば、ある食品ECでは、お歳暮シーズンに注文が集中し、発送日のお問い合わせが1日50件以上寄せられるようになりました。これまでは都度スタッフが倉庫に確認して返信していたため、1件の対応に約15分かかっていたそうです。そこで、在庫・発送状況を連携したCRMシステムを導入したところ、対応時間は3分程度に短縮され、問い合わせ件数も20%減少しました。

スピーディな対応は、クレームの抑制やレビュー評価の向上にも直結します。「次もここで買いたい」と思わせる要素は、商品だけでなく、その後のフォローにあるのです。

コスト削減と人材活用の最適化

バックヤード業務の効率化は、人手不足が深刻化するなかでの生産性向上にも貢献します。手作業による入力や伝票処理、在庫確認などにかかる時間を自動化・省力化することで、限られた人材をより重要な業務に集中させることができます。

たとえば、アパレルECを展開する企業A社では、毎月約1,500件の注文処理をスタッフ3名で対応していました。業務の自動化を進めたことで、受注処理にかかる時間が約40%削減され、1名分のリソースを商品開発や顧客分析に振り分けられるようになったそうです。

効率化によって期待できるコスト面のメリットには、以下のようなものがあります。

- 作業時間の短縮による人件費の抑制

- ミスの減少による返品・対応コストの削減

- 倉庫スペースの最適化による保管コストの低下

短期的な利益だけでなく、中長期的な運営体制の安定にもつながるのが、バックヤード業務の効率化の真価です。まずは、日々の業務のなかで「手間がかかっている作業」に目を向けてみてください。それが改善の出発点になります。

改善に使えるシステムと外部活用

在庫管理や出荷業務を効率化したいと考えたとき、システムの導入や外部サービスの活用は強力な選択肢になります。手作業に頼っていた業務を自動化するだけで、時間とコストの無駄を大きく削減できます。ここでは、実際に現場で導入されている在庫管理システムと、外注・自動化による業務軽減の方法を紹介します。

在庫管理システム(WMS・OMSなど)の活用

WMS(Warehouse Management System)やOMS(Order Management System)は、在庫の状況をリアルタイムで把握し、受注から出荷までの流れを一元管理できるツールです。これらを導入することで、人手による入力ミスや確認作業を大幅に減らすことができます。

OMSは、注文情報の取りまとめと処理を自動化してくれるため、複数モールで展開しているEC事業者にも有効です。たとえば楽天・Amazon・自社ECを併用しているケースでは、受注情報がバラバラになりがちですが、OMSがあれば一つの画面で状況を把握できます。

導入前には、以下の点を確認するのがおすすめです。

- 現場の業務フローに合っているか

- 既存システムとの連携が可能か

- 初期費用と月額費用のバランス

自社に合ったツールを選ぶことが、効率化の第一歩になります。

外注・自動化による業務軽減

すべての業務を社内でこなそうとすると、どうしても人手と時間が足りなくなります。そこで、物流業務やカスタマーサポートといった業務を外部に委託する企業が増えています。特に、物流代行(3PL)を利用すれば、商品の保管・出荷・返品処理まで任せることができ、バックヤードの負担は大きく減ります。

実際に、月商1,000万円規模のある食品ECは、繁忙期になるたびに社員総出でピッキングや梱包に追われていました。しかし、物流部分を外部に委託することで、スタッフの業務時間を40%削減でき、その分を販促やコンテンツ改善に回せるようになったそうです。

さらに、RPA(Robotic Process Automation)やAPI連携を活用した自動化も効果的です。受注情報を自動で倉庫に連携し、出荷完了後にステータス更新とメール通知まで一括処理する例も少なくありません。

外注や自動化を取り入れる際のポイントは、「すぐ始められる小さな部分から試す」ことです。まずは受注処理の一部や出荷業務の外注から検討し、効果を実感してから範囲を広げていくのが成功の秘訣です。

成功事例から学ぶ現場の工夫

バックヤード業務の改善に取り組むEC事業者のなかには、現場の混乱を整理し、効率化に成功している企業も少なくありません。ここでは、属人化の解消とシステム導入によって、業務の安定化と生産性向上を実現した事例を紹介します。自社に取り入れられるヒントを探してみてください。

属人化を解消した取り組み

バックヤード業務の属人化は、多くのEC運営者が抱える共通課題です。「この作業はあの人しかわからない」という状態は、休暇や退職時に業務が止まるリスクを生みます。

日用品を扱うある中小EC企業では、長年ベテラン社員が在庫管理と出荷業務を一手に担っていました。業務は手帳と口頭での伝達が中心で、新人が入っても業務を引き継げず、離職が続いていたのです。そこで取り組んだのが、業務フローのマニュアル化とツールの導入でした。

具体的には・・・

- 各作業の手順を動画と画像つきで記録

- 商品ごとにピッキング手順を記載したチェックリストを作成

- 在庫管理アプリで誰でもリアルタイムの在庫を確認可能に

この結果、引き継ぎがスムーズになり、短期間で新人が独り立ちできるように。チーム全体の作業ミスも30%以上減少しました。「属人化=効率的」と誤解されやすいですが、むしろ共有化が効率化の第一歩となることを証明する事例です。

システム導入で生産性が向上した事例

在庫管理や受注処理の自動化は、生産性に直結します。特に多店舗展開やSKU数の多いEC事業者にとって、人的対応の限界を超える瞬間は必ずやってきます。

家具を扱うA社では、以前まで注文情報をCSVで各倉庫に手動送信していました。そのため、注文数が増えるたびにスタッフの残業が常態化し、出荷遅延や入力ミスが続出。対策として、OMSとWMSを連携させ、注文から出荷までの処理を自動化しました。

その結果・・・

- 出荷処理にかかる時間が約50%短縮

- 月100件以上あった誤配送が10件以下に減少

- 顧客満足度調査で「発送が早い」という声が増加

また、社員の残業時間も月平均20時間以上減り、チームのモチベーションにもよい影響を与えたそうです。

このように、成功している現場では「システム任せにする部分」と「人が対応すべき部分」を明確に切り分けています。すべてを自動化するのではなく、「どこに人を集中させるべきか?」という視点で業務設計をすることが鍵です。

自社でも同様の成果を得るには、まず「毎日繰り返している業務」の棚卸しから始めてみましょう。その中に、ツールや外注で効率化できる余地が必ずあるはずです。

よくある質問

- バックヤード業務を効率化するにはどうしたらいいですか?

-

業務ごとのフローを見直し、属人化を防ぐ仕組みを整えることが第一歩です。特に在庫や受注処理の自動化、倉庫とのリアルタイム連携、マニュアル整備が効果的です。加えて、システム導入や外注の活用によって、人的リソースの最適配分を行いましょう。

- ECのバックヤード業務とは?

-

ECサイト運営の裏側で発生する業務全般を指します。たとえば、受注処理、在庫確認、倉庫への出荷指示、返品対応、問い合わせ対応などです。これらの業務が円滑に進むことで、顧客満足度の向上や販売機会の最大化が可能になります。

- ビジネスにおけるバックヤードとは?

-

顧客と直接やりとりを行うフロント業務を支える、裏方の業務全般を指します。人事、経理、物流、ITサポートなどがこれにあたり、業務の正確性やスピードが企業全体の信頼性や成長性に大きく関わってきます。

- EC物流倉庫とは何ですか?

-

ECサイトで注文された商品を保管・ピッキング・梱包・出荷するための倉庫です。単なる保管だけでなく、迅速な出荷や返品対応も求められます。近年は、在庫管理システムと連携したスマート倉庫が増えています。

- バックヤード在庫とは何ですか?

-

販売フロアには出ておらず、倉庫などの裏で保管されている在庫を指します。ECサイトにおいては、販売可能数として反映されることが多く、システム上の在庫と物理的な在庫が一致しているかが管理の要となります。

- バックヤード改革とはどういうことでしょうか?

-

業務の属人化や非効率な作業を見直し、システムや外注を取り入れて業務を効率化・標準化する取り組みです。具体的には、マニュアル整備、ツール導入、業務分担の最適化などが含まれ、生産性と品質の両立を目指します。

在庫管理や物流の最適化は、ECサイトの成長を支える大きな力になります。バックヤード業務を見直し、実行可能な改善から着手することで、業務負担を軽減しながら競争力を高める運営体制を築きましょう。

コメント