商品管理システムは、在庫管理や業務効率化を支える重要な仕組みです。本記事では、導入メリットや選び方、活用事例を解説します。業種や規模に応じた最適な選択のヒントが得られます。

商品管理システムとは何か?

商品管理システムとは、店舗や倉庫、ECサイトなどで扱う商品情報を一元的に整理・管理するための仕組みです。商品名や価格、在庫数、バーコード、仕入れ先など、さまざまな情報を正確に保つことで、業務の効率化と売上の最大化を支援します。とくに中小企業や個人商店にとって、少ない人員でも正確な商品管理を行うことは、ムダな在庫や売り逃しを防ぐために欠かせません。ここでは、このシステムの仕組みや似たような言葉との違い、導入すべき人や業種についてわかりやすく解説します。

基本のしくみと役割

商品管理システムの中核は、「情報の一元管理」にあります。たとえば、アパレル業界では、商品ごとにサイズやカラーのバリエーションが多く、在庫管理が複雑になりがちです。もし紙やExcelで管理している場合、販売現場と倉庫との情報にズレが生じ、同じ商品を二重に発注してしまうといったミスが発生する可能性があります。こうしたトラブルは、業務のムダや売上機会の損失にもつながりかねません。

一方、商品管理システムでは、商品登録時にバーコードや商品番号で情報を統一するため、売上や在庫の情報がリアルタイムに連動します。これにより、「あと何個残っているか」「仕入れはいつ行ったか」などを瞬時に把握できるようになります。

主な役割は以下の通りです。

- 商品情報の登録・修正・管理

- 在庫の増減の記録(入荷・出荷)

- 販売情報との連携(POSやECサイト)

- データ分析(売れ筋・在庫回転率の可視化)

業務の属人化を防ぎ、スタッフの誰でも商品情報にアクセス・更新できる点が、小規模事業者にも好まれています。

商品管理と在庫管理のちがい

「商品管理」と「在庫管理」は似ているようで、少し目的が異なります。商品管理は、商品そのものの「情報」に重点を置くのに対し、在庫管理は「数量」や「ロケーション」の最適化に主眼があります。

たとえば、商品管理では「この商品はどのシリーズで、どの仕入先から、何円で仕入れているか」などの属性情報を細かく管理します。一方で在庫管理は「今どこに何個あるのか」「あと何個になったら発注するのか」を把握し、在庫過多や欠品を防ぐことにフォーカスします。

両者はシステム上密接に連携し、商品管理システムには在庫管理機能も含まれている場合がほとんどです。ただし、自作や無料ツールを検討する場合は、目的に合わせて必要な機能を明確にすることが重要です。

目的があいまいなままだと、操作性や機能面でのギャップに悩まされることになります。

どんな人・会社に必要なのか?

商品管理システムは、次のような人や事業者にとって、とくに導入の価値があります。

- ECサイトを運営しているが、SKUが増えすぎてExcelでの管理が限界にきている人

- 雑貨店やアパレルショップなどで、複数拠点の在庫や売上を同時に把握したい経営者

- 少人数の現場で、スタッフ間の情報共有ミスを防ぎたい中小企業

- 商品マスタを正確に保ち、ネットショップ・実店舗・倉庫で一貫した情報を使いたい事業者

とくに、売上の一部をECに頼っているようなスモールビジネスでは、人的ミスによる「売れたのに在庫がない」状態が致命傷になりかねません。システムの導入によって、現場の混乱を最小限にし、顧客満足度の向上にもつながります。

まずは「今の業務にどこまで手間がかかっているか」「どんなミスが多いか」を見直してみましょう。それが、商品管理システム導入の第一歩になります。

よく使われる主な機能とその効果

商品管理システムの効果を最大限に活かすためには、どのような機能が搭載されているかを理解することが重要です。とくに中小規模の店舗やECサイト運営者にとっては、「手間を省く」だけでなく、「間違いをなくす」「売上を伸ばす」ための仕組みが必要不可欠です。ここでは、現場でよく利用されている3つの機能とその具体的なメリットについて紹介します。

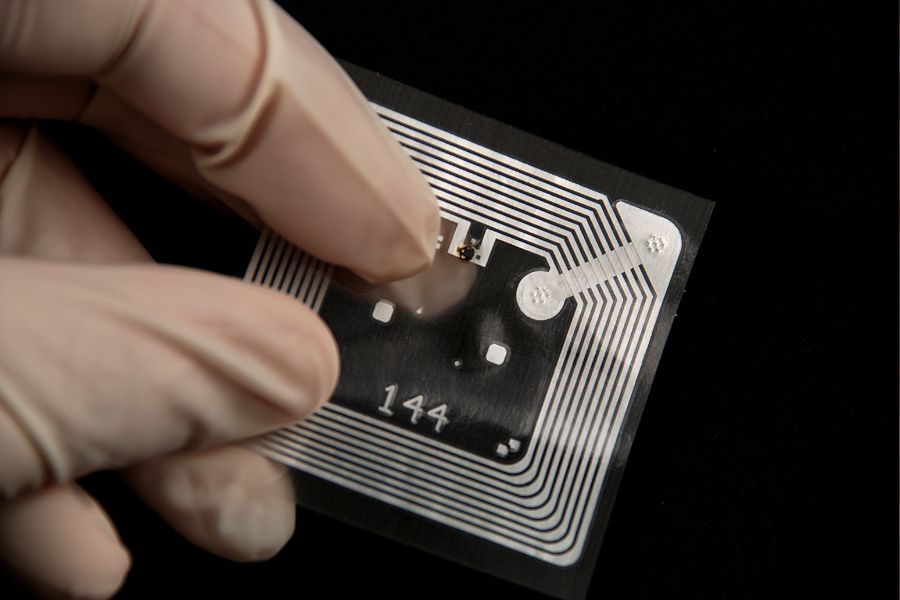

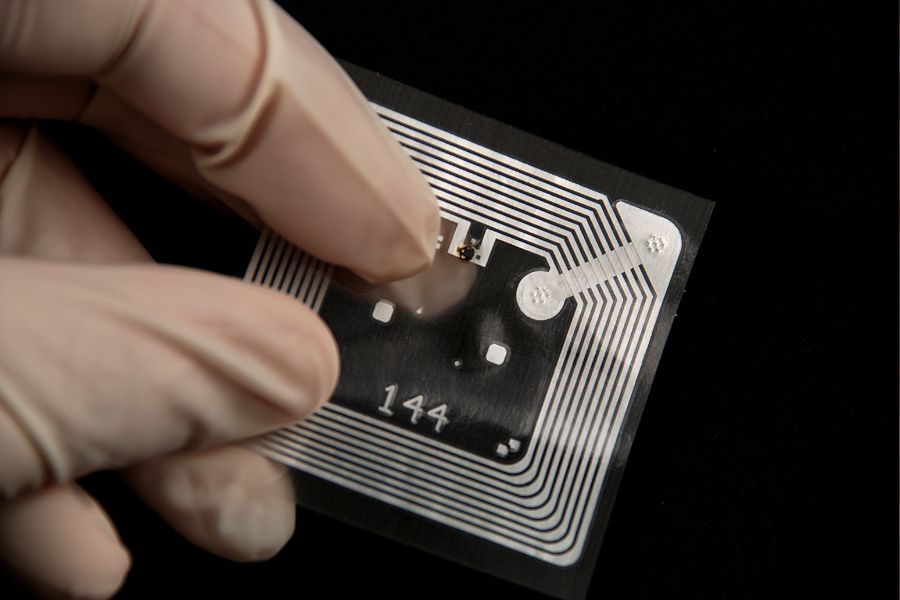

バーコードを使った在庫の追跡

バーコードは、商品ごとの「IDカード」のような役割を果たします。たとえば、ある化粧品のオンラインショップでは、倉庫内の全商品にバーコードラベルを貼付。出荷時にハンディスキャナーで読み取るだけで、在庫の差異を瞬時に記録できるようになりました。

この仕組みによって、次のような効果が得られます。

- 誤発送の防止

- 入出庫の記録を手作業から自動化

- 在庫の位置と数量をリアルタイムで把握

ECサイトと連動させれば、注文と同時に在庫が1点引かれる仕組みも構築できます。これにより、「商品があると思っていたのに売り切れていた」というミスも防げます。

入出庫の自動記録と棚卸しサポート

入出庫のたびに台帳を手書きしていた時代は、もはや過去の話です。現在のシステムでは、商品をスキャンするだけで「いつ・どこで・何が・何個動いたか」を自動で記録できます。

雑貨店のように取り扱い商品が多く、種類ごとの管理が必要な業種では、棚卸しに多くの時間と手間がかかりがちです。こうした現場で商品管理システムを導入すれば、バーコードの読み取りだけで在庫数を記録できるため、作業時間を大幅に短縮でき、担当者の負担も軽減される可能性があります。

また、過去の在庫データと比較することで、「どの商品が減りやすいか」「どこでロスが発生しているか」といった課題も可視化され、在庫精度が格段に向上します。

売上データや在庫数のレポート機能

商品管理システムの魅力のひとつが、蓄積されたデータをもとに自動でレポートを生成できる点です。たとえば、週ごとの売上推移や在庫回転率、発注サイクルなどをグラフ化すれば、店舗経営の意思決定がスムーズになります。

代表的なレポート機能は以下のとおりです。

- 売上ランキング

- 在庫回転率分析

- 欠品・過剰在庫アラート

- 月次・週次の売上比較

これらの機能を活用することで、「なんとなくの感覚」ではなく、根拠ある判断ができるようになります。

すべての機能を一度に使いこなす必要はありません。まずはバーコード管理や自動記録など、すぐに業務効率につながる部分から取り入れていくのがおすすめです。

商品管理システムの種類と選び方

商品管理システムを導入する際にもっとも悩ましいのが、「どのタイプを選ぶべきか?」という点です。とくにコストを抑えたい中小企業や個人事業主にとって、無料ツール・クラウド型・自作型のどれが最適かを見極めることは、事業全体の運用に直結します。ここでは、それぞれの特徴や注意点を具体的に解説しながら、自社に合った選び方のヒントを紹介します。

無料で使えるツールとその注意点

無料で利用できる商品管理ツールは多数存在します。代表的なものに「zaico(無料プラン)」「Stockie」「Googleスプレッドシート+連携アドオン」などがあります。これらは、初期費用ゼロで始められ、月額料金もかかりません。

ただし、無料版には以下のような制限がある点に注意が必要です。

| 項目 | 制限の例 |

|---|---|

| 登録件数 | 最大100〜500件 |

| 機能 | レポート出力・分析機能が非対応 |

| サポート体制 | メールのみ or 無償サポートなし |

| セキュリティ | データの自動バックアップなし |

無料ツールは手軽に始められる反面、データの保存環境やサポート体制が限定的な場合もあり、予期せぬデータ消失や機能制限に悩まされることがあります。そのため、初期コストだけで判断せず、将来的な拡張性や安定性を見据えて選ぶことが大切です。

クラウド型 vs 自作(Python・Web)

クラウド型の商品管理システムは、ネット環境さえあればPCやスマホからでも操作できる利便性が特長です。たとえば「ネクストエンジン」や「ロジクラ」などは、受注・在庫・発送を一元管理できる機能をそなえており、ECとの連携もスムーズです。

一方、自作システムは、PythonやJavaScriptといったプログラミング言語を使って、自社に合った機能だけをカスタマイズできます。ITに強いスタッフがいる事業者では、「Google Apps Script」を使ってGoogleスプレッドシートを在庫台帳化し、バーコードリーダーと連携している例もあります。

それぞれのメリットとデメリットは以下のとおりです。

| 【比較項目】 | クラウド型 | 自作(Python・Web) |

|---|---|---|

| 導入コスト | 月額数千〜数万円(月額制・初期費用なしの場合も多い) | 基本無料(工数・技術が必要) |

| 操作のしやすさ | マニュアルやUIが整っている | UIは自作のため構築が必要 |

| 機能の自由度 | 決まった範囲で提供 | 必要に応じて追加可能 |

| メンテナンス | ベンダー側が対応 | 自分で行う必要がある |

| セキュリティ対策 | サーバー側で整備されている | 自分で設定・更新が必要 |

自作は“育てる楽しみ”がありますが、安定稼働までの道のりは簡単ではありません。時間・人的リソース・管理体制を考慮して判断しましょう。

中小企業・個人事業主向けおすすめタイプ

中小企業や個人事業主には、操作がかんたんでサポートも充実したクラウド型のエントリープランが最適です。特に次のような事業者にはおすすめです。

- ECと実店舗の在庫を一元管理したい人

- 業務の属人化を減らしたい企業

- 将来の多店舗展開を視野に入れている小売店

たとえばアクセサリーなど小物類を扱う店舗では、商品点数が多く、発注ミスや棚卸し作業に時間がかかりやすい傾向があります。こうした業種で「zaico(有料版)」を導入したケースでは、発注ミスが激減し、棚卸しの所要時間も半分以下に短縮されました。

また、ITに強い人材が社内にいるなら、「Googleスプレッドシート+Apps Script」で自作するのもひとつの手です。とはいえ、保守の負担が大きいため、まずはクラウド型を使って業務に慣れ、その後ニーズに応じて自作やシステム移行を検討する流れがおすすめです。

「今の自分にとって、無理なく使えること」が最適な選択の第一歩です。背伸びせず、現場にフィットする仕組みから始めましょう。

自作するなら?考え方と注意点

商品管理システムを「自分で作る」という選択肢は、ITスキルを持つ個人や小規模事業者にとって魅力的です。実際、予算が限られるスタートアップや、副業レベルのEC運営者のなかには、PythonやWebアプリを使ってオリジナルのシステムを構築している人もいます。ただし、自作には確かな準備と運用力が求められます。ここでは、メリットとリスクの両面から、自作を成功させるためのポイントを解説します。

自作のメリット・デメリット

自作の最大の魅力は、機能を自由に設計できることです。たとえば、ある個人経営の工房では、商品の工程別在庫を管理する必要があり、市販のツールでは対応できませんでした。そこで、エンジニアの友人と協力し、自社の業務に完全に合ったシステムを構築。結果として、在庫ロスが大幅に減り、作業効率も向上しました。

自作のメリット

- 必要な機能だけを実装できる

- ランニングコストを抑えられる

- 社内フローに合わせた柔軟な設計が可能

一方で、次のようなデメリットも見逃せません。

- 構築に時間と労力がかかる

- 保守・更新がすべて自己責任

- 技術者が離れると運用継続が困難になることもある

自由度が高いぶん、長期的に使い続ける覚悟と体制が必要です。

PythonやWebでの構築の基本と課題

Pythonは在庫管理アプリの自作によく使われており、FlaskやDjangoなどのフレームワークを活用することで、商品登録・在庫確認・履歴管理などの機能を比較的かんたんに実装できます。また、フロントエンドにはHTMLやJavaScriptを組み合わせることで、ユーザーにとって使いやすい画面も作れます。

一例として、Python+SQLite+Bootstrapで構築された商品管理アプリは、次のような構成になります。

- フロント:HTML+Bootstrap

- バックエンド:Python(Flask)

- データベース:SQLite(またはMySQL)

フロント:HTML+Bootstrap

見た目や操作画面を作る部分です。

HTML(エイチティーエムエル)は、「商品一覧」や「入力フォーム」など、Web画面の“骨組み”を作る言語です。たとえば、商品の名前や在庫数を表示する表や、商品を登録するためのフォームなどをつくります。

Bootstrap(ブートストラップ)は、HTMLだけでは地味になりがちな画面に、キレイなデザインやスマホ対応の機能を簡単に追加できる“部品セット”のようなものです。ボタンや表、入力欄などを、プロっぽく整えてくれます。

バックエンド:Python(Flask)

画面の裏側でデータを処理する部分です。

Python(パイソン)は、コンピュータに「これを表示して」「データを保存して」などの指示を書くためのプログラミング言語です。わかりやすい文法で、初心者にも人気があります。

Flask(フラスク)は、PythonでWebシステムを作るときに使う“軽くてシンプルなツール”です。商品を追加したり、在庫を減らしたりする動きを、Web上でできるようにします。

データベース:SQLite(またはMySQL)

商品情報や在庫数などの「データを保存しておく場所」です。

SQLite(エスキューライト)は、簡単な商品管理システムを作るときによく使われる、軽量でセットアップが簡単な保存ツールです。特別なサーバーがなくても、パソコン1台で動きます。

MySQL(マイエスキューエル)は、より多くのデータを扱いたいときに使う定番のデータベースです。複数の人が同時に使うような、やや大きなシステムにも向いています。

イメージでいうと…

- HTML+Bootstrap → 「見た目・お店の内装」

- Python+Flask → 「注文を受けて作業するスタッフ」

- SQLite/MySQL → 「在庫が入っている倉庫」

この3つを組み合わせることで、商品を登録したり、在庫を確認したりする「Web上の在庫管理システム」が動くようになります。

ただし、運用を続けるには以下のような課題があります。

- バグの修正や拡張に時間がかかる

- サーバー管理やバックアップ作業の手間

- 他システム(EC・会計・物流)との連携には追加開発が必要

「作って終わり」ではなく、「運用を見越した設計」を意識することが大切です。

セキュリティ・運用面で気をつけたいこと

自作システムでもっとも盲点になりやすいのがセキュリティ対策です。商品情報や在庫数は社内の機密情報であり、万が一外部に漏れれば大きな損失につながります。

たとえば、外部サーバーにデータを保存していた小売店が、暗号化されていない状態での通信を続けていた結果、取引履歴が漏洩し、取引先からの信頼を失ったという事例もあります。

安全に運用するには以下の対策が必須です。

- 通信の暗号化(https)

- パスワードのハッシュ化と二段階認証

- 定期的なバックアップとテスト復元

- 権限設定(管理者と一般ユーザーの分離)

また、サーバーの障害に備えて、ローカルとクラウドの両方にバックアップを取る仕組みも有効です。

防犯にも役立つ商品管理

商品管理システムは、在庫の見える化や業務効率化だけでなく、防犯面でも大きな役割を果たします。とくに実店舗では、万引きや誤出荷といった「見えない損失」が日常的に発生しており、それらを未然に防ぐための仕組みが求められています。

万引き対策と商品追跡のしくみ

万引きは小売業にとって深刻な課題であり、年間数十万円以上の損失につながることもあります。とくに人手の少ない小規模店舗では、目が行き届かない時間帯に被害が集中しやすい傾向があります。

そこで活躍するのが、バーコードやRFIDタグを活用した商品追跡の仕組みです。商品管理システムに登録された商品は、入荷から販売までデータが一貫して記録され、在庫との差異が即座に検知されます。

商品追跡の基本

- 商品ごとに識別コード(バーコードやRFID)を割り当てる

- 入出庫・販売履歴をリアルタイムで記録

- 実棚卸しとの誤差を自動検出

こうした仕組みは、万引きだけでなく、仕入れや返品時のミス発見にも役立ちます。

カメラ連携やアラート機能の例

商品管理システムの一部には、防犯カメラと連携する機能を備えたものもあります。特定の商品が不自然に在庫から消えたとき、自動でその時間帯の映像を抽出し、管理者に通知する仕組みです。

たとえば、レジを通っていないのに在庫だけが減っている場合、その商品に紐づく時間帯の録画データを確認することで、原因の特定がしやすくなります。さらに、店舗の出入り口にセンサーを設置し、未会計商品の持ち出しを検知した際にアラームを鳴らすようなシステムもあります。

具体的な連携事例

- 在庫差異が一定数を超えた場合にアラートを表示

- 商品の急な出庫・移動を検知し、リアルタイムで通知

- IPカメラと連動し、対象時間の映像を記録・共有

こうした仕組みは、単なる「在庫管理ツール」ではなく、「店舗全体のセキュリティ基盤」としても機能します。

店舗運営の「見える化」がもたらす効果

防犯という観点からも、「見える化」は極めて有効です。スタッフが常に在庫や動きを把握できていれば、不自然な減り方や怪しい動線にもいち早く気づくことができます。

見える化がもたらす効果

- 在庫異常への即時対応

- スタッフの意識向上と連携強化

- 顧客にも安心感を与える店舗づくり

商品管理システムは、防犯目的で導入されることは少ないかもしれませんが、正確な記録と可視化こそがリスクを減らす最大の武器になります。もし「最近ロスが多い」と感じているなら、まずは在庫の流れを可視化するところから始めてみましょう。

目的別おすすめシステム比較

商品管理システムは多種多様であり、業種や事業規模、目的によって最適な選び方が異なります。無料で始めたい人もいれば、機能性を重視する人、業種特化型を求める人もいます。ここでは、「コスト」「機能」「業種別」という3つの観点から、目的に合わせたおすすめシステムを紹介し、自分に合った選択ができるように導きます。

無料で使える人気システムランキング

コストを抑えたい人にとって、無料で使える商品管理システムは大きな魅力です。とくに個人事業主や副業レベルの小規模EC運営者にとって、初期投資ゼロで始められるのは安心材料になります。

以下は、実際の導入実績やユーザー評価をもとにした人気ランキングです。

| ランク | システム名 | 特徴 |

|---|---|---|

| 1位 | zaico(無料プラン) | スマホ対応/在庫一覧がシンプルで見やすい |

| 2位 | Stockie | Excel感覚で操作可能/小規模店舗向け |

| 3位 | Excel+Google連携 | 自由度は高いがメンテに注意/GASと併用可 |

無料プランでは機能に制限があるため、運用を通じて不便を感じたら、有料プランや別システムへの移行を検討すると良いでしょう。

機能一覧で比較する最新システム

「何ができるか」を重視するなら、機能ごとの比較が欠かせません。とくに在庫管理・受注連携・分析機能・カスタマイズ性は、多くの事業者にとって重要なポイントです。

以下に、主要な商品管理システムを機能別に比較した表を紹介します。

| システム名 | 在庫管理 | EC連携 | 分析機能 | アプリ対応 | 無料プラン |

|---|---|---|---|---|---|

| ネクストエンジン | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × |

| ロジクラ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △(一部機能) |

| アラジンオフィス | ◎ | × | ◎ | △ | × |

| zaico(有料版) | ○ | ○ | △ | ◎ | ○(制限あり) |

「すべての機能が揃っている=最適」ではありません。自社の運用に必要な機能を洗い出し、重視する項目に強いシステムを選ぶことが大切です。

飲食・アパレル・雑貨店など業種別の選び方

業種ごとに商品特性が異なるため、管理のしかたにも違いがあります。たとえば飲食では消費期限やロット管理が重視され、アパレルではサイズ・カラー・シーズン情報の整理が求められます。

業種別おすすめシステム例

- 飲食店:ロジクラ(ロット・賞味期限対応)、スマレジ(POS連携に強み)

- アパレル:ネクストエンジン(サイズ・カラー管理がしやすい)

- 雑貨店・書店:zaico(小ロット商品の一覧管理に向く)

- EC専門店:アラジンEC、Shopify App連携型在庫管理ツール

目的や規模に合った選択をすることで、ムダな機能に費用を払わず、必要な機能だけに集中できます。まずは「自分たちの困っている点」が何かを明確にし、それに強いシステムを選ぶことから始めましょう。

よくある質問

- 商品管理システムとは何ですか?

-

商品管理システムとは、商品の情報・在庫数・入出庫履歴などを一元的に管理するためのツールです。バーコードやQRコードを使ってリアルタイムに在庫を更新したり、売上データと連携して販売傾向を分析することも可能です。店舗・倉庫・ECなど複数チャネルで在庫を扱うビジネスにおいて、ヒューマンエラーを減らし、業務効率と正確性を向上させるために活用されます。

- 商品管理職に向いている人は?

-

細かい数字やデータの管理が得意で、正確さを重視できる人に向いています。日々の在庫数や商品の流動を確認する業務が多いため、注意深く、ルールを守って着実に作業できるタイプの人が適しています。また、社内の複数部門との連携も求められるため、基本的なコミュニケーション力とチーム意識も重要な要素となります。

- PIMの大手は?

-

PIM(Product Information Management)の分野で代表的な企業には、フランス発の「Akeneo」や、エンタープライズ向けに強い「Salsify」、クラウド型で導入しやすい「inRiver」などがあります。特にAkeneoはオープンソースでの柔軟なカスタマイズ性が評価されており、日本国内でも大手ECサイトやメーカーに採用されています。自社の販路や拡張性に応じて選ぶことが重要です。

- 販売管理システムはいくらくらいしますか?

-

販売管理システムの費用は、クラウド型かオンプレミス型かによって大きく異なります。クラウド型の中小企業向けプランなら、初期費用なしで月額5,000〜30,000円程度が相場です。一方、大規模な業務やカスタマイズが必要な場合は、導入費用に数十万円〜数百万円かかるケースもあります。まずは無料プランやトライアルを活用して試すのがおすすめです。

- 商品管理に必要なスキルは?

-

商品管理には、在庫や売上データを正確に扱うための数値処理スキルが求められます。加えて、Excelや商品管理システムなどITツールを活用する力も重要です。また、入出庫や棚卸しなど現場との連携も多いため、報連相をしっかり行うためのコミュニケーション能力や、スケジュール管理の意識も欠かせません。

- 管理職になる人はどんな特徴がありますか?

-

管理職に向いているのは、全体を見渡しながら優先順位を判断し、メンバーに的確な指示ができる人です。問題が起きたときにも冷静に対応できる判断力と、部下を信じて任せる器の広さも求められます。また、現場経験があり業務内容を深く理解していること、会社の方針をチームに浸透させられるリーダーシップも重要な資質です。

商品管理システムの導入は、業務の効率化だけでなく、売上や信頼にも大きく影響します。自社に合った仕組みを選ぶことで、日々の管理がより正確かつスムーズになります。

コメント