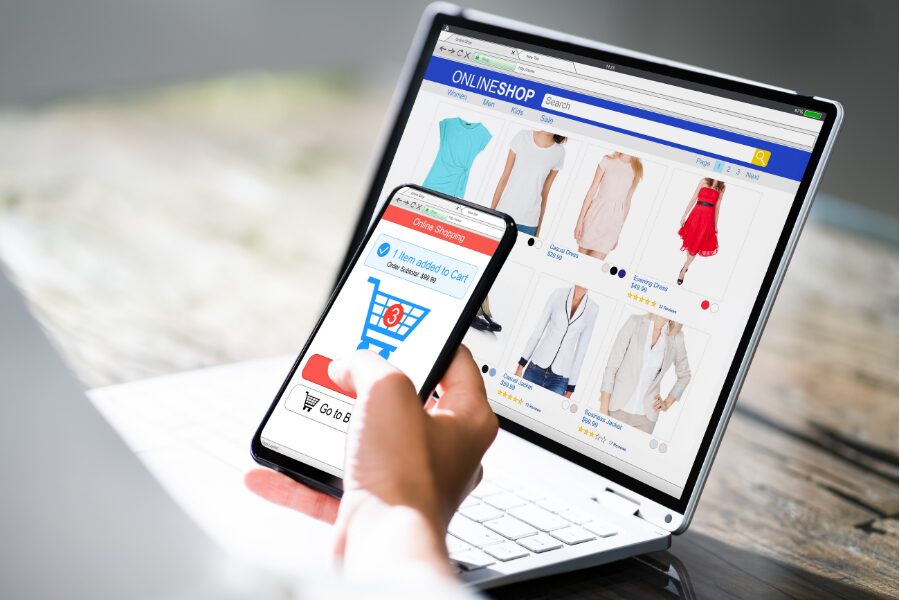

バックオーダーとは、在庫がない状態で受けた注文のことです。EC運営や在庫管理でよく使われるこの用語を正確に理解することで、機会損失を防ぎ、顧客対応力を高める実践的な知識が身につきます。

バックオーダーとは何か?

商品が手元にない状態でも、注文を受け付けておく仕組み。これがバックオーダーです。たとえば、人気商品が一時的に在庫切れになっている場合、購入希望者の注文だけを先に受け付け、商品が入荷次第順次発送する。このような形で「需要をつなぎとめる」ための販売方法です。ECサイトや卸売業、小売の現場では当たり前に使われるこの言葉ですが、意味を誤解したまま運用してしまうと、トラブルのもとにもなりかねません。

意味と定義(back order の語源)

「バックオーダー(Back order)」とは、在庫がない状態で受けた注文、またはその注文自体を指します。英語の“back”には「後ろ」「遅れて」といった意味があり、直訳すれば「後ろに回された注文」というニュアンスになります。

実際、欧米のECサイトや業務フローでも「Back-ordered」と表示されている商品はよく見かけます。たとえばアメリカのアパレルECでは、在庫が0でも「〇月〇日に入荷予定」と併記されている商品が注文できる状態になっており、これがバックオーダーの典型的な例です。

日本語での表現と使われ方

日本では「取寄せ注文」や「入荷待ち注文」という表現で案内されることが多く、「バックオーダー」という言葉は業務用語として定着しています。現場では「BO」と略されることもあります。

実店舗では「お取り寄せ対応いたします」といった案内を見かけたことがある方も多いでしょう。これは裏で「バックオーダー処理」がなされているケースです。ECやBtoB取引においても、顧客に納期を明確に伝えることで、キャンセルやクレームを防ぐ重要な要素となります。

BtoB取引とは

「Business to Business」の略で、企業同士が商品やサービスを売買する取引のこと。

たとえば、メーカーが部品を商社に販売するケースなどが該当。個人向け(BtoC)とは違い、取引金額が大きく、継続的な関係になることが多いのが特徴。

「受注残」との違いと関係

バックオーダーと「受注残」はよく似ていますが、少し意味が異なります。受注残は「すでに受けた注文のうち、まだ納品されていないものすべて」を指します。その中には在庫があるが配送日を待っているものも含まれます。一方、バックオーダーは「在庫がないため、発送できていない注文」に限定されます。

この違いを理解していないと、受注残全体をバックオーダーと混同し、納期管理にズレが生じるおそれがあります。とくに販売管理システムやWMS(倉庫管理システム)を導入している場合、データ上の定義をしっかり確認しておくことが重要です。

WMS(倉庫管理システム)とは

在庫や入出荷を効率よく管理するためのシステムのこと。正確な在庫把握や出荷ミス防止に役立つ。

バックオーダーを正しく理解することは、適切な在庫運用と顧客満足の両立に直結します。

バックオーダーは在庫切れ時の“受注維持”手段ですが、WMSと連動させて受注ステータスを明確に管理することが超重要。BOと受注残を混同すると、納期トラブルの原因になります。

ECでもBtoBでも、“在庫なし”をどう売上に変えるかが差になるポイント!

バックオーダーに関する言葉の整理

バックオーダーという言葉は、現場によって略語で使われたり、似た響きの言葉と混同されたりすることが多くあります。とくにECや在庫管理の現場では、こうした言葉の使い分けを誤ると、認識のズレによる業務トラブルにつながるおそれがあります。ここでは、略語の意味、混同されやすい言葉との違いを整理し、より正確な理解をめざします。

「bo」「b/o」などの略語の意味

バックオーダーは現場で「BO」や「b/o」と略されて使われることが多く、受注処理やレポート上で目にする機会が増えています。たとえば、受注一覧で「b/o」と記載されていれば、「現在在庫がなく、納品待ちの注文」として区別されます。

ECサイトでは、販売管理システム上で受注状態を「通常」「予約」「b/o」などに分類して運用するケースが一般的です。この分類により、倉庫側では出荷の優先順位やピッキング指示を明確に管理できます。しかし、「b/o」の意味を正しく理解していないと、本来は在庫が未確保の注文にもかかわらず、即日出荷の指示を出してしまうといったミスが発生します。こうした誤認識は、納期遅延やクレームにつながる原因となるため、システム内の略語やステータスの定義を社内で統一しておくことが重要です。

バックオフィスとの違いに注意

「バックオーダー」と「バックオフィス」は、語感が似ていることから混同されがちです。しかし意味はまったく異なります。バックオフィスは、経理・人事・総務など、会社の内側で業務を支える部門を指す言葉です。一方、バックオーダーは販売や在庫に関わる取引上の概念です。

とくに新しく業務に入ったスタッフが「バックオーダー処理をお願いします」と言われたときに、「事務作業かと思っていた」と誤解する場面もあり、教育現場での明確な言葉の定義づけが求められます。

関連する業界用語との違いと混同ポイント

バックオーダーは、「受注残」や「予約注文」とも混同されやすい用語です。表にすると次のようになります。

| 用語 | 意味 |

|---|---|

| バックオーダー | 在庫がない状態で受けた注文 |

| 受注残 | 出荷がまだ完了していない全ての注文 |

| 予約注文 | 将来の出荷を前提に、在庫の有無にかかわらず受ける注文 |

たとえば、ECサイトで「商品は7月中旬発送予定」と案内しながら受注するのは「予約注文」、一方で「現在品切れ中だが再入荷後に出荷」と明記して注文を受けるのが「バックオーダー」です。この違いをしっかり認識しておくことが、正しい販売フローやCS対応の前提になります。

略語や業務用語、つい「わかってるつもり」でも同じ言葉でも定義がズレてると、在庫処理や出荷指示がぶれてしまいます。

共通認識があるだけで、業務の精度とスピードは驚くほど変わりますよ。

バックオーダーが発生する主な原因

バックオーダーは単に「商品が足りないから起きる」だけではありません。その背景には、需要の急増や供給網の乱れ、そしてシステム処理のズレといった、複数の要因が絡んでいます。このよくある3つのケースをもとに、それぞれがどのように発生しやすいのか、現場ではどんな対応がとられているのかを見ていきましょう。

需要過多(話題性・一時的ブーム)

SNSやメディアで紹介された商品が、瞬く間に注目を集める――このようなケースでは、予測を超える注文が殺到し、一気に在庫が枯渇します。たとえば、SNSや動画メディアで商品が取り上げられると、短期間でアクセスや注文が急増することがあります。

とくにインフルエンサーによる発信は影響力が大きく、通常の販売数を大きく上回る需要が一気に発生するケースも少なくありません。その結果、在庫が短時間で枯渇し、販売側はバックオーダー対応に切り替えて注文を維持する必要が出てきます。こうした突発的な需要の変化に備えるには、事前のモニタリングと柔軟な在庫対応が欠かせません。

このようなブーム型の需要は予測が難しく、特にSNS発信の拡散力は侮れません。販売側は「もし売れたら」ではなく、「いつか必ず売れるかもしれない」前提で、事前に在庫や販売体制を柔軟に設計しておく必要があります。

供給遅延(仕入れ・生産・輸送問題)

商品をつくる側や運ぶ側にトラブルがあると、たとえ受注が安定していてもバックオーダーが発生します。近年では、半導体や電子部品の不足により、多くのガジェット系ECで納期が読めない状態が続いています。

とくに海外からの仕入れが絡むケースでは、通関や船便の遅れが原因となることもしばしばあります。たとえば、中国でのロックダウンを背景に、衣類の生産が停止し、通常1週間だったリードタイムが1か月以上に延びたケースもあります。このような状況になると、注文をすべてバックオーダー扱いに切り替え、納期調整や顧客対応に追われることになります。

システム・処理上のタイムラグ

見落とされがちですが、ECサイトや受発注システムの「反映の遅れ」もバックオーダーの原因になります。在庫数の反映がリアルタイムでない場合、購入ボタンを押せたのに在庫はなかった、というトラブルが発生します。

とくに複数の販路(自社EC・Amazon・楽天など)を同時に運用している企業では、在庫連携の遅延がボトルネックになりがちです。在庫が1点しかないのに、3つのチャネルから同時に注文が入り、気づいた時にはバックオーダーが3件……ということも。

クラウド型の在庫管理システムを導入し、在庫引当の優先順位を制御するなど、システム設計の見直しが求められます。

こうした原因を把握しておくことで、単なる在庫切れと片づけず、事前にリスクを想定した販売計画が立てられます。

バックオーダーは「在庫切れ=失敗」ではありません。需要急増・供給遅延・システム処理の3軸で発生するのが実態。だからこそ、在庫の見える化+販路ごとの在庫連携+発信監視が必須。

予測より「即時対応力」が勝負を分けますよ。

実務でのリスクとチャンス

バックオーダーは、単なる在庫切れの一種と見なされがちですが、実務では大きなリスクにもなり、同時に信頼構築のチャンスにもなり得ます。受注残との違いを正しく理解し、適切に管理・対応することで、売上と顧客満足度の両方を高めることが可能です。バックオーダーにまつわる現場の課題と、その対応のポイントを整理します。

機会損失とクレームの発生リスク

在庫切れを放置したままにしておくと、顧客は購入を諦め、他のショップに流れてしまいます。これが典型的な「機会損失」です。ある日用品ECサイトでは、人気商品が欠品した状態で1週間放置され、売上が通常の3割に落ち込みました。さらに、商品ページに「在庫切れ」としか書かれていなかったため、問合せやクレームが増加し、CSチームがパンク寸前に。

とくに初回購入者にとって「在庫がない=信頼できないサイト」という印象を与える可能性があり、継続的なLTV(顧客生涯価値)にも悪影響を与えます。

以下の点に注意することで、こうしたリスクは大きく下げられます。

- 納期の目安を明記する

- 代替商品の提案を自動表示する

- メールでこまめに進捗を通知する

LTV(顧客生涯価値) とは

1人の顧客が生涯を通じて企業にもたらす利益の合計のこと。

顧客との信頼を高めるチャンスになる場合

意外かもしれませんが、バックオーダー対応を丁寧に行うことで、逆に顧客からの信頼が高まることもあります。たとえば「商品は入荷待ちですが、ご予約順にご案内いたします」と事前に伝え、さらに定期的なステータス更新をメールで送った結果、「こんなに丁寧な対応は初めて」とリピーターになったという事例もあります。

ポイントは、「放置しないこと」と「言葉で安心感を与えること」。顧客は在庫切れそのものよりも、「何も知らされずに待たされること」に不満を感じるのです。

受注残との正しい対応フロー

バックオーダーと受注残を混同すると、出荷の優先順位や倉庫オペレーションに混乱を招きます。両者を分けて管理するためには、受注ステータスを明確に分類し、フローを整理することが不可欠です。

実際の現場では、以下のような流れで管理されることが理想です。

| ステータス | 対応内容 |

|---|---|

| 通常受注 | 即時出荷 |

| バックオーダー | 入荷予定日を通知+順次出荷 |

| 受注残(出荷待ち) | 在庫は確保済、配送手続き中 |

システム上でこのような区分がされていれば、社内の混乱も減り、顧客への案内もスムーズに進みます。

バックオーダーは一歩間違えればクレームの原因になりますが、丁寧に扱えば信頼を育てる手段にもなります。今一度、自社の運用フローを見直し、「売れたけど届かない」をどう防ぐかを考えてみましょう。

バックオーダーは「在庫がない」だけでなく、「対応次第で信頼が生まれる瞬間」でもあります。

大事なのは、即出荷か、入荷待ちか、在庫確保済かを明確に分類して動くこと。

💡 通常受注=即出荷

💡 BO=納期連絡+順次出荷

💡 受注残=出荷準備中

この3ステータスの管理だけでも、現場はずいぶんラクになります。

業種別・部門別に見る活用・対策例

バックオーダーは、単に「在庫がないから起きる」ものではなく、業種や部門ごとに意味合いが異なります。どのポジションであっても、適切な運用ができなければ売上機会や顧客との信頼を失うことになります。ここではEC事業者、法人営業、在庫・購買部門の三つに分けて、現場で役立つ具体的な活用法と対策を紹介します。

EC事業者:購入者対応と納期設定

EC運営においてバックオーダーの扱いは、顧客満足度を左右する要素の一つです。とくに在庫管理と連動しない状態で商品を「在庫あり」と表示してしまうと、配送遅延やキャンセルにつながります。AIを活用して「次回入荷日」を商品ページに表示したことで、注文後の問合せが減少した例もあります。

ポイントは、「注文を止めない設計」にあります。たとえ在庫がなくても、以下のような工夫をすることで購入意欲を下げずに受注につなげることが可能です。

- 入荷予定日を明示

- メールで発送予定を自動通知

- 代替商品の提案を同時に表示

このように、「見えない部分の安心感」がECでのリピーター獲得に直結します。

法人営業:受注残管理とフォロー体制

BtoBの現場では、バックオーダーは売上に大きな影響を与えるため、単に「あとで出荷する」で済ませてはいけません。例えば、月末時点で受注残が100件以上ある状況を可視化し、営業担当にフォローを義務付けることで、納期トラブルが半減するといったこともあります。

営業部門では、受注残一覧を週1で共有し、以下の流れで対応することが効果的です。

- 重要顧客を優先的にフォロー

- 納期変更が必要な案件はすぐ連絡

- 月内納品可能な案件は倉庫と協議して調整

「ただ受ける」営業から、「納品まで見届ける」営業にシフトすることで、バックオーダーがリスクではなく信頼構築の手段に変わります。

在庫管理・購買部門:仕入先との連携方法

バックオーダーの発生を抑えるためには、在庫管理と購買部門が中心となって、事前にリスクを察知し対策を講じることが欠かせません。とくに季節変動やプロモーションなど、需要の変化が予測されるタイミングでは、重点商品をあらかじめ抽出し、仕入先との連携を強化する必要があります。

対応の基本は、「起きてから動く」のではなく、「起きる前に備える」こと。そのために有効な取り組みとして、以下のような方法が挙げられます。

- 定番品と季節商品の在庫基準を分ける

- 仕入先に入荷スケジュールを確認し続ける

- 入荷遅延時の代替提案を即出せる体制を作る

仕入れが遅れると、その影響はすぐに販売現場にあらわれます。だからこそ、日ごろから情報をしっかり共有し、状況に応じて柔軟に対応できる仕入れ体制を整えておくことが大切です。

バックオーダーの問題は、単なる在庫管理だけの話ではありません。部門ごとの視点で見直すことで、業務効率や顧客対応の質が格段に上がります。

バックオーダーを防ぐ・活かす仕組みづくり

バックオーダーを完全にゼロにすることは、現実的ではありません。ただし、その発生を最小限に抑え、発生した場合もビジネスチャンスに転換する仕組みは作ることができます。実務に役立つ対策として、需要予測・安全在庫・販売戦略の3つの視点から具体的な方法を紹介します。

正確な需要予測

需要予測は、在庫管理の起点です。とくにSNSや広告からの影響が大きい商品は、過去の販売データだけでなく、リアルタイムの反応やトレンドも考慮しなければなりません。

事例:ある健康食品ECでは、GoogleトレンドやX(旧Twitter)の投稿数をもとに需要を予測し、キャンペーン前に通常の1.8倍の在庫を確保。結果的に、欠品ゼロでプロモーションを完走できました。

重要なのは「予測モデルを常に調整すること」。週単位で見直す仕組みを作ることで、変動に柔軟に対応できるようになります。

安全在庫とリードタイムの見直し

どれだけ需要を読んでも、供給が追いつかなければ意味がありません。そこで活用すべきが「安全在庫」です。これは「念のために持っておく余剰在庫」のことで、突発的な注文に対応するために設定されます。

一方、仕入れから納品までの期間(リードタイム)も見直しが必要です。たとえば、従来は14日だったリードタイムを、物流パートナーとの協議で10日に短縮できれば、その分だけ余計な在庫を持たずにすみます。

以下のように数値で管理すると、社内共有もしやすくなります。

- 平均リードタイム:10日

- 安全在庫数:直近30日の平均販売数×1.5

数字で裏づけされた在庫管理は、感覚的な調整よりはるかに安定します。

バックオーダーを見込んだ販売設計戦略

在庫がない=売れない、ではありません。むしろ、「納期が明確なバックオーダー」を前提とした販売設計を行えば、売上は落とさずに顧客を待たせることが可能です。

事例:アパレルブランドで、カラー別に入荷予定日を設定し「○月○日より順次発送」と明記することで、在庫切れ商品でもCVR(購入率)をキープしている例があります。

また、商品ページに「予約注文」のタグを付け、注文完了後に「今後の流れ」を説明するステップメールを自動送信することで、問い合わせ件数が激減しています。

バックオーダーはリスクでもあり、使い方次第では強力な販売ツールにもなります。発生を恐れるのではなく、「コントロールする」姿勢が重要です。

まとめ

バックオーダーは、単なる在庫切れ対応ではなく、顧客との関係性を維持・強化するための重要な手段です。その一方で、運用方法を誤ると信頼の失墜やクレーム対応に追われるリスクもあります。ここまでの内容をふまえて、正しく使うためのポイントを整理しましょう。

バックオーダー運用で押さえておくべき5つのポイント

- 言葉の意味を正確に把握する

バックオーダーは「在庫がない状態で受けた注文」のこと。「受注残」との違いを理解しておかないと、社内オペレーションに混乱を招く原因になります。 - 状況に応じた対応を用意する

SNSで突然話題になった商品、海外からの仕入れが遅れている商品など、原因によって対応策は変わります。どのケースでも、顧客への納期案内が最優先です。 - リスクだけでなく信頼のチャンスと捉える

バックオーダーでも「こまめな連絡」「正確な納期」「丁寧な対応」があれば、購入者は不満を感じにくく、むしろ誠実な企業姿勢として受け止められます。 - 各部門ごとの役割を明確にする

EC運営・営業・在庫管理、それぞれの立場でどこに気を配るべきかを共有することで、全体の動きがスムーズになります。情報の分断を防ぐための仕組み化が重要です。 - 事前に発生を予測・設計する

需要予測、安全在庫、リードタイムの見直しなど、日々の業務に予防的視点を取り入れることで、そもそも発生を減らすことが可能になります。

バックオーダーは在庫がないときに売れる力を活かせるかどうか、まさに運用の質が問われるテーマですね。

バックオーダーを「ネガティブな出来事」と捉えるのではなく、「正しく扱えば売上にも信頼にもつながるチャンス」として向き合うことが大切です。今、自社の販売フローや在庫運用を見直せば、小さな改善が大きな成果につながります。

よくある質問

- Back Orderとは何ですか?

-

Back Order(バックオーダー)とは、在庫がない状態でも注文を受け付けること、またはその注文自体を指します。商品が人気などの理由で一時的に在庫切れとなっていても、顧客の注文を維持し、入荷後に順次出荷する運用方法です。ECやBtoB取引でよく使われ、機会損失を防ぐ手段として重要です。

- バックオーダーと受注残の違いは何ですか?

-

バックオーダーは「在庫がない状態で受けた注文」に限定されますが、受注残は「まだ納品されていない注文すべて」を指します。つまり、受注残には在庫があるものも含まれ、バックオーダーはその中でも特に出荷ができない状態の注文を意味します。使い分けが重要です。

- Back Order なぜ?

-

リバースオーダー(Reverse Order)とは、通常とは逆の順序で処理される注文や工程を指す言葉です。たとえば、返品処理やリコール品の回収、工程管理における後工程から前工程への逆流などが該当します。サプライチェーン管理や製造業などで使われる専門用語です。

- On Back Orderの例文は?

-

例文:The item you requested is currently on back order and will be shipped as soon as it becomes available.

(ご注文いただいた商品は現在バックオーダー中で、入荷次第発送いたします。)

このように「on back order」は、在庫切れで入荷待ちの状態を丁寧に伝えるフレーズとして使われます。

バックオーダーはリスクを抱えながらも、うまく活用すれば信頼や売上につながる要素です。用語の正確な理解と実務対応を通じて、自社の販売体制をより強固に整えていきましょう。

コメント